晚点对话何小鹏:为做一个真正的 CEO,我付出了怎样的代价

“小赢总比死好,但也不够。”

文丨宋玮 赵宇

CEO 不能当 “好人”:换人、激活人、点乱技能树

晚点:吃了这么多亏,你是否会想——要当一个好 CEO 的话,必须是一个 “坏人” 吗?

何小鹏:不能是个太好的人。董事长可以做好人,但 CEO 不能。

晚点:在 UC 时你是总裁,总裁可以做好人吗?

何小鹏:所以也不成功。

晚点:大家已经看到了你的变化。 2023 年你一年干掉了 10 个高管,那段时间你是在无差别 “杀” 人吗?你的目的是什么?

何小鹏:不可能。你怎么会觉得是无差别 “杀” 人?

晚点:因为太集中、太快了。

何小鹏:是太迫切了。当时我意识到公司的问题核心在高管,而高管的核心问题在于我。我一定要去做变化,既然已经做这么大的变化了,那速度就要快,不要等。企业在生死阶段,一顾忌,时间就没了。

晚点:你还干了一件挺狠的事,就是让 P9 的员工干 P10 的活儿,再把 P9 提拔起来。

何小鹏:我拔了很多人,换了很多人。过去一年,三十个一级中心,我换了 85% 的负责人,有人离开、有人调岗。因为你要把人才重新激活,识别哪些人适合跟着公司从 1 到 10。很多人很好,但他们更适合从 0 到 1 。

晚点:为什么不是用更高、更大的目标来激活他们,而是换个根本没做过的岗位来激活?

何小鹏:所以很多人也很痛苦。但我觉得人就是应该折腾、改变自己,你在一个事上走得太深了,不是好事。

晚点:完全不顾忌个体感受?

何小鹏:绝不顾忌。

晚点:以前的何小鹏不会这么说话。两年前 G9 风波,很多人都把错误归到当时的产品经理头上,但你偏偏把产品经理留下了。

何小鹏:他有做得不对的地方,但也有对的地方,我们没有把他放在合适的位置,没有很好帮助他、培养他。他是个好人才。

我觉得很多人可以重新激活,所以我们最近在重新唤醒原来流失的员工,很多 P8、P9 回来的。

晚点:你重新组建高管团队,但用人手法有些神出鬼没。你让程序员去管 HR,之前还让 HR 管过营销,让供应商出身的人去管动力和汽车技术,陈永海、古苑钦等履历都没有做过当前岗位。你觉得这些岗位的深度跟他们的个人能力匹配吗?

何小鹏:看一个人有五个角度——专业、业务、管理、体系和基础。很多人会优先看专业,他有经验,所以他应该干这个,但他有可能因为经验主义,导致高度受限。

AI 汽车是一个多维度能力的组合。为什么让干研发的人去干 HR?传统 HR 是在选育用留的框里干活,我现在更需要懂数字化和信息化的 HR。陈永海做过产品,只是没做过汽车,我当时需要他带领产品团队从技术产品向用户产品转变。

我认为人才的逻辑第一是不拘一格组合人才,第二是考虑长、中、短期的组合逻辑。比如我去年决定,上海要扩招技术人员,因为本地的人才不够有厚度。我们在上海租了两栋楼,已经坐满了,2025 年要再租一栋楼。

晚点:汽车企业两端要强,一个是采购,一个是销售。动荡时期你怎么招到更好的团队 leader?

何小鹏:我还是希望大多数可以从内部提拔,而且应该更多靠筛选,尽量少培养,但有时候也没办法,我们今天的干部厚度不够,我们筛选还挺痛苦。

晚点:你想找到一群为了事业,愿意把自己的技能树点乱了的人,但这需要他们有足够的安全感才行。你怎么给他们安全感?

何小鹏:我没法给。

我经常把一个人点了技能树之后,过了一年把他的技能树又点到另外一棵树上去。比如我们公司有个人叫王桐,我今天又跟他说,你应该去点另外一棵技能树。

我认为韧劲在困境中才能锻炼出来。今天留在小鹏的人不是剩下的,而是被挑选出来的。为什么我认为我们 2025 年会更好?因为你的综合能力拉起来,然后加上勇气、韧劲,一切都有了。

新的核心班子:“凤英超级努力,她太棒了”

晚点:现在小鹏是否形成了新的核心班子?

何小鹏:对。你看,照片为证(指向办公室一张何小鹏、顾宏地 、王凤英的三人合影)。

小鹏汽车核心高管团队(左起:顾宏地、何小鹏、王凤英)。

晚点:你们仨如何分工?

何小鹏:凤英管产品、销售,Brian 管钱、风险,他两联合负责全球化。其他我管。

晚点:管辖范围会调整吗?

何小鹏:每个季度都在调。比如这个季度我把企业战略交给她。我们以前没有战略团队,以前是我跟她两个人,加上 Brian, 在那里拍脑袋拍出来的。

晚点:王凤英加入小鹏两年整,她最让你意外的是什么?

何小鹏:超级努力,有责任心,超出想象。她太棒了。

晚点:好像每次见到你,你都在食堂和她吃饭。你俩总共吃了多少顿饭?

何小鹏:这个问题,认识两年、一天两次,可能一百二三十天,因为经常出差,600 多次。

晚点:有什么事情是必须吃饭的时候聊吗?

何小鹏:没有,就是两个人磨合。如果没有充分地沟通,很容易有些地方判断不一样,而且我们经常有时候会互相把某些事情推倒再来。吃饭的时候谈就比较轻松,不会太激烈。

晚点:所以越激烈的事情,越应该吃饭的时候谈?

何小鹏:反正我跟凤英吃饭没吵过架,单独聊倒是吵过不少架。

晚点:最近一次吵架是关于什么?

何小鹏:管理。可能不是最近一次,但我印象深刻的是管理。我和凤英说一个事,我很婉转地铺垫了 45 分钟,实际上就一句话的事——以后要骂人,能不能骂两分钟就不用骂了,而是教对方怎么解决问题。不要一口气骂个 45 分钟,别人也不知道怎么解决。而且批评人的时候,尽量小范围。

晚点:但这个不是吵架吧。你们是在聊对另外一个人的管理。

何小鹏:是吵架,她不认同。

晚点:说服她了吗?

何小鹏:勉强。

晚点:你是什么时候知道她的脾气?

何小鹏:她一来我就知道,她没来也知道,但没想到她这么狠,一上去一桌人,20 个人,骂你一个小时。虽然她已经变化非常多了,以前在长城骂得更厉害。

晚点:你被她骂过最狠的一句话是什么?

何小鹏:她很少骂我,但我核心是觉得要让大家有压力,但不要沮丧。我也经常骂人,骂完后我有时候还会回忆一下,然后再找对方说,这个事情我们一起努力把它干好。

不过,我在想你发出来,她会不会说我?

新的产品观:技术产品转变为用户产品,再叠加客户产品和商业产品

晚点:小鹏以前是没有产品 1 号位的,现在有了吗?

何小鹏:现在产品最上面是凤英,下面是陈永海——矩阵总经理,再下面是各产品平台的产品总监。

晚点:现在谁可以拥有一款车型的决策权?

何小鹏:权力主要在矩阵。

晚点:在小鹏,谁为一个产品的商业成功负责?

何小鹏:应该是全公司所有人都要为之负责,但是矩阵的核心任务就是为商业成功负责。

晚点:G9 风波当时暴露出的本质问题是权力结构不清晰,现在的小鹏,权力分配清楚吗?

何小鹏:还不够清楚,但是从混沌向清楚中间。到 2025 年底,我们的组织才能够完成 1.0。记住,还只是 1.0。

晚点:你的员工说,公司过去两年最大的变化之一,是产品从研发主导变成了真正由产品经理主导,是这样吗?

何小鹏:我们以前的产品是以技术为主,2023 年我们改了产品规划、产品定义以及产品横向驱动的能力,你刚讲的是第三个变化。但从技术产品向用户产品转变还不够,2025 年我们要再叠加客户产品、叠加商业产品。

什么是客户导向?并不是简单的技术强,而是技术带来了好的用户体验,让用户感知到。自动驾驶很难是一个强力的客户产品,但内空间做得有趣、差异化,这是客户产品。商业产品则是价格有竞争力、企业有利润。

晚点:你是互联网创业出身,为什么直到 2023 年才把小鹏变成一家用户导向的汽车企业?

何小鹏:车越来越是乘法效应,所以应该先补大短板,先做最容易的加分项,大短板比如供应链管理,加分项比如外造型。

晚点:为什么不亲自带产品?

何小鹏:CEO 亲自带产品会有很多问题,汽车公司经常把 CEO 的话当成 “圣旨”,而做好产品需要自我博弈和团队力量,因为链条太长了,一旦你错了,就全错了。

晚点: 那 CEO 应该亲自带研发吗?

何小鹏:看不同公司的情况,因为小鹏去年调整,所有的研发现在都是我带, 10 个研发团队向我汇报。但换个角度,相比很多公司的 CEO,我比较擅长技术。

晚点:你管技术,还管采购和供应链,以及所有的横向流程,是否会因为管太细,导致没有时间思考更长远的事情?

何小鹏:我会不断变化,我管一个部门,最开始颗粒度会很细,期望 3 个月、6 个月、12 个月越来越粗。

晚点:你现在管得最细的是?

何小鹏:采购。

晚点:你会给方向吗,还是只给要求?

何小鹏:方向、要求、过程都管。

晚点:小鹏之前有很多引领行业的设计,比如小 P ——最早实现了全语音交互。座舱还能怎么玩,现在还是一个竞争差异点吗?

何小鹏:2025 我们的座舱 AI 会上车,更多不能说。其实大家认为的创新,很多只是科技人士以为的创新,不是用户角度的创新。比如我们对于尾部空间,包括后备厢跟二排联动的空间,做了很大改变,这对用户有价值,但科技人士会觉得这没什么特别。

晚点:你不是科技人士吗?

何小鹏:我曾经是,但现在我要让自己更懂用户和更懂商业。

晚点:以前你看到新的 idea 会兴奋,现在会想一想,用户是不是真的买单?

何小鹏:不能这样说,是有多少用户会为了这个事情愿意花多少钱。

晚点:你的产品经理说,P7+ 定造型,一个是现在的造型,一个是猎装版,第一次群体投票,你选了猎装,最后投票结果也是猎装。产品经理觉得不行,坚持又搞了一次投票,但那次你说,不投票了,以你们的意见为主。为什么?

何小鹏:我认为我不参与投票,不会触及下限。但是我参与下限可能会没有上限。举例,一旦我参与了投票,并且做了决定,最后遇到困难,他会说这个事情是小鹏决策的,他会推卸责任。

晚点:你之前接受采访说,你实在不接受的事情会否决,其他的可以勉强接受。什么事情你最近勉强接受了?

何小鹏:我想不出来。

对智驾的深刻反思:“只能我做判断,我来赌,出错了我来担”

晚点:小鹏是中国最早实现城市 NOA 的车企,那是 2022 年 10 月在广州;2024 年 1 月,你们的开城数量是车企中最多的。但到了下半年,“端到端” 成为赛点,你们的先发优势被追平,当时发生了什么?

何小鹏:我们先是基于高精地图实现了高速 NOA,并且更早转到城市,是第一家完成城市 NOA 落地的车企。到 2023 年一季度末,我就意识到原来基于高精地图和规则做城市 NOA 这条路走不通,觉得应该转。

那时候基于 Transformer 架构的 GPT-4 刚刚发布,我们迅速拉了一个小组,准备先把 GPT 的 paper 读完再定方向, paper 就读了两个月,期间团队也在快速做验证。

后来我们知道特斯拉也是 2023 年 2 月才立的项,但我们转得慢,他们很快,而且我们多走了一些路。当时我们做了很多大胆假设、小心求证的地方,因为 2023 年已经有大量用户在使用智驾。

晚点:2023 年一季度你就意识到要转端到端?这么早吗,特斯拉 2023 年 11 月底才开始推送 FSD V12。

何小鹏:我 2023 年上半年就偏向转,只是不知道怎么转才最佳。而且规则写得越好的公司,包袱越重,转身越难。

晚点:智能驾驶从 “规则” 切入 “端到端” 时代,技术变化的时候,就是要坚定。

何小鹏:一个架构改变,选错了就是死路,就是你没有人才的密度或者高度,不敢去转。我当时偏向转,但几千号人,你说都别做了,去转,他们问怎么转,你说我不知道,我就觉得方向对。没办法这么说。

如果我们 2023 年不是花了两段力气去做了两个不同的模型,我们可以转得更快。

我们先花了很大力气做了一个部署在车端的小模型,做了半年多,发现它处理不了大量实时数据。因为推理的算力已经用完了,你再用,它不够有效率。

后来我们很快摒弃了之前的思路,采用了 Foundation Model (基座模型)以及云端加车端的两套处理方案,包括蒸馏、剪枝和强化学习,这意味着不再单纯依赖车辆本地的计算能力,而是将一部分计算任务放到云端,利用云端强大的算力进行运算,在车端做一些必要的处理,两者相互配合来实现自动驾驶。云端训练要花大量时间,因为 infra(基础设施)与本地不同,云端是训练完再部署到车端,这也导致我们慢了一些。

晚点:那时候为什么就坚信做云端模型这个思路是对的?

何小鹏:我不敢坚信,2023 年底我哪敢坚信。

晚点:不坚信的时候,为什么还敢选这条更慢的路呢?

何小鹏:它可以走得更远。云端的模型可以让本地模型跑更大的数据量,有更大的效率,且更强。

晚点:DeepSeek 给了你什么启发,它会改变你们的训练方向吗?

何小鹏:DeepSeek 的文章里有两个技术细节,和我们的判断吻合,1)蒸馏是有效保存模型能力的方法 2)巨大模型的蒸馏后效果强于小模型的强化学习,所以小鹏的强化学习是在云端模型布局的。

大模型的一升一降,对自研大模型的主机厂利好:训练算力消耗持续下降;同时,大模型的推理能力持续上升,这会让整个产业更接近 AGI,推动产业更快地从 LLM (大语言模型)走向具身智能、物理 AI、现实世界。

DS 让我们看到了中国民营创新的力量,但他们主要是在数字世界领域深度探索,放到物理世界还很难。后者,小鹏有机会。

晚点:你们为什么没有更早做 Foundation Model ?是当时钱不够吗?

何小鹏:我们 2023 年底才去转 Foundation Model,这是我很坚定要做好的事情。但当时什么都要重做,我们从 AI Infra、仿真系统到模型训练全都自己做,每件都有挑战,要一步步来,所以直到 2024 年才把大模型用到智驾上,一套软件改造智驾产品——国内没人做过,我们最早吃螃蟹,达成共识总要有个过程。

晚点:有小鹏的员工说,智驾就像小鹏的亲儿子,打不得骂不得,只能说遥遥领先。

何小鹏:不是的。我自己的反思是,当时我应该亲自下场去了解技术的细节,才能直接定下技术架构的方向。不然团队要花至少两到三个月做技术实验才能定方向,中间是巨大的时间成本。

只有我才敢做出判断,就赌这个方向,出错了我担着。

晚点:但你得真的懂技术才行吧?

何小鹏:我自认为还是懂点技术的。所以后面很多时候我都很坚决,我在内部开会时常说,三条路只选一条路,即便那个方向的成功率只有 40%。

我们最近在调整模型在车端的类型数量,团队说有三条路——当前最优路、最便宜的路和最贵的路,各种路的测试结果不一。即便有很多的测试逻辑,但我决定就直接选一条道路,我来判断哪条路最适合小鹏的中长期发展。

晚点:你过去两年忙着补短板,但企业的长板也是存在各种折旧。怎么避免自动驾驶——小鹏的这一先发优势被折旧、被追赶?如何从相对优势转化为绝对优势?

何小鹏:再过接近两年,你再问这个问题,我会答得很清楚,现在我不答。它会成为我们的绝对优势之一,但不是全部。

这场仗,如果没有大模型和 AI 的 Scaling Law,汽车的智能化会在 2024 年或者 2025 年,到达很难提高的阶段。但今天,我看到智驾的上限因为大模型的出现可以提高 100 倍。2025 年 MONA 的高阶智驶版本会上车,今天还没有车企在那个级别实现自动驾驶的威力;同时整个系统,我们最起码有三个巨大的升级,在三个升级之后,能力也许能做到现在的数十倍。

有一些人说大模型让小型自动驾驶供应商更容易做出好的自动驾驶体验,我反而认为,大模型大幅度提高了上限和下限的高度和难度,更多人会在近两年加速淘汰。

小鹏未来到底是靠 AI 赚钱还是靠卖更便宜的车赚钱?

晚点:2024 年小鹏总研发投入大约是 70 亿人民币,不到特斯拉的 20%,如何在资源少得多的情况下做到技术领先?

何小鹏:先做减法。别人可以做 3 件事,你能不能只做 1 件,但做到最好。

晚点:哪两件事你放弃了?

何小鹏:比如某位同学做了什么,我就不做了:三家车企都在做芯片,一家在做碳化硅芯片,一家在做激光雷达芯片,我只做了 AI 芯片; 我们还有很多的技术也是做了减法。

我自己判断,要做到技术领先,一家 AI 汽车公司一年研发费应该在 500 亿。

晚点:是 2024 年的 7 倍,小鹏啥时候能有这么多钱?

何小鹏:不知道。企业要把钱挣到,再把钱花出去。

晚点:你说今年赛点是 L3,是否可以理解小鹏智驾 2025 年的三个升级都是指向 L3 ?你们需要补足什么?

何小鹏:比如云端的算力,那就是从 1 到 1000 。为什么我说不靠挣钱,只靠融钱是做不到的,得要挣钱。

晚点:智驾在用户的购车选择中刚排进前五,挤不进前三。什么时候用户才会愿意把续航和舒适性上的成本转移到智驾上?

何小鹏:现在中国还没有真正的 L3 智驾,都是 L2 高端,只有 L3 级别的智驾才能让用户有强需求。我的定义是,用户百公里接管 1 次左右,可能就是到家停车场接管一次,媒体测试要到 2000 km 接管;第二是用户的里程面积,每开 1 万公里,有 90% 完全用自动驾驶开的。我讲的是用户角度,不要测评角度,那没有用。

有人说接触高阶智驾的用户群已经占到新用户的 11%-12%,我认为目前只是在 7%- 8%,只有到达 10% 后,才会形成一个大拐点,快速向上。

L3 或者 L3+ 将是 AI 智驾的 iPhone 4 时刻,拐点会出现在 2025 年到 2027 年之间,跟不上的车企将掉队。

晚点:已经交付的 MONA M03 几乎都是不带 Max 智驾的版本,这说明什么?

何小鹏:说明如果我们推出 Max,我们的销量能够 double。

晚点:你确定?

何小鹏:可能短期 double 不了,可以加百分之几十。请期待我们春节后二季度推出的 Max 版本。

晚点:你们还做了一个关键决策——把高等级智驾软硬件全系车型标配,听说这是你在内部强推的,当时的决策过程是怎样?

何小鹏:当时团队花了几个月时间论证该怎么收费,后来被我拍 “死”。虽然那个提议就是我提的,当时我问他们——能不能在智驾上多赚钱?

晚点:他们论证一圈你又拍 “死” 了?

何小鹏:因为我意识到在当前的市场环境下,根本没办法收到钱。智能驾驶是基础能力,不是增值服务。不论是高等级 AEB,还是端到端自动驾驶,未来会成为汽车的标配。这与传统汽车的 “选配” 逻辑不同,它更像智能手机行业——某些功能(如摄像头、指纹识别)从高端配置逐渐变为全系标配。

晚点:你们是否有讨论,小鹏未来到底是应该靠 AI 赚钱,还是靠卖更便宜的车赚钱?

何小鹏:AI 在汽车上有一个巨大的价值,就是可以通过硬件与软件的深度整合后整体定价,将成本转嫁到整车价格中,而不是单独向用户收软件费。

晚点:为什么不学互联网免费逻辑?

何小鹏:因为羊毛出在猪身上,汽车逻辑里面还没那头猪。

汽车行业的商业模式与互联网行业有本质区别,互联网公司可以免费提供服务,再通过其他方式(如广告、数据)赚钱,但汽车行业必须通过硬件和软件的捆绑来实现盈利。

我刚做汽车时到处拜访大佬,碰到松下电池的头,他说,何先生,有一个很有名的企业家说他的汽车要买我们的电池,我问他你怎么赚钱,他说我送车。这人就问我,何先生,送车之后,怎么通过其他方式把车钱给赚回来?

我当时无言以对,我说在电视领域都不可能,最多是平价,后面叠加服务,汽车领域,就别想了。

当智能被 AI 重新驱动,小鹏要跳出传统智能,实现 “AI 满血”

晚点:你怎么看李想说理想要成为一家人工智能企业?

何小鹏:很多人都可以说自己是一家人工智能企业。但对我来说,必须要有汽车。

晚点:小鹏是最早把智能化作为核心的车企,为什么你们没有最早提出 “我要做一家人工智能企业”?

何小鹏:我不会只做一家人工智能企业,这又回到我做 UC 时期的痛苦了—— 假设 UC 有 5 亿月活,微信有 10 亿,但我达到的深度只有微信的几十分之一。如果是物理世界,有这么多用户,改变的深度可以比微信高几十倍。

AI 的最大价值在于改变物理世界(原子),不仅是改变数字世界(比特)。数字世界的改变速度快,但影响浅;物理世界速度慢,但影响深。我更想通过 AI 来改变物理世界(如汽车、机器人),所以我们要做一家 AI 汽车公司。

晚点:人工智能企业当然也可以做机器人,在物理世界改变人类生活。

何小鹏:是的,但对于普通用户来说,AI 通常被理解为与数字相关。小鹏要做 AI + 大型硬件,或者 AI + 机器人,两者要并列,AI 必须与大型硬件结合,才能发挥最大价值。

晚点:那你到底是要 all in AI 还是 all in 汽车?

何小鹏:现阶段最重要的当然是汽车。

晚点:你以前提智能汽车,2024 年 P7+ 上市时你开始推 AI 汽车,提法变化后面更深层的想法变化是什么?

何小鹏:我认为随着大模型的推动,AI 已经从 “视觉类、小范围、泛化的 AI ” 进化到 “小脑的 AI、大脑的 AI,甚至全局的 AI”。AI 不再局限于单一功能,而是具备了更复杂的认知和决策能力。

当智能被 AI 重新驱动,小鹏就要从传统的智能(如自动驾驶、语音交互)跳出来,进入 “全 AI ” 的逻辑,实现 “AI 满血”。

晚点:“小脑” 和 “大脑” 的发展是先后关系吗?智能电动车和机器人的发展是先后关系吗?

何小鹏:自动驾驶的发展( L2 到 L4)是渐进关系,不是跳跃式的。自动驾驶解决 “小脑” 的问题(如运动、平衡、本能),而 “大脑” 的能力(更高层次的认知、推理、决策——也就是通用 AGI )在这个过程中也会越来越强。

智能电动车则是机器人的前序,当前研发的机器人是在 “小脑 ” 基础上增加了一个简单的 agent,这个 agent 与真正的 “大脑” 还有很大差距,还需要很多年的技术积累。

我认为技术发展路径是循序渐进的,所以我们不追求短期的技术大突破。谷歌从 2009 年开始,为了解决一个 “小脑” 的自动驾驶,已经做了 16 年,都还没做到在美国 ok。为什么一个 “大脑” 的事情,大家觉得用一个模型搞两下、训练一下,就能做到?没有任何逻辑。

晚点:未来的 AI 宇宙,你觉得小鹏会处在什么位置? 通过什么实现?

何小鹏:我们肯定希望在物理世界是 NO.1。“小脑” 的泛化范围小、难度低,“大脑” 的泛化范围大、难度高。所以自动驾驶(小脑)的发展会比 AGI(大脑)更快,我们要先做好 “小脑”,同时不断前进 “大脑”。

从局部到全局、从简单到复杂。“大脑” 不可能几年内就出来,没可能性。

晚点:我是否可以理解,小鹏选择了一种更保守、渐进式的发展路线?小米、华为、理想,都要做 L4,将来都可能要做机器人,你觉得你们的技术判断是一致的吗?

何小鹏:不一样,在我的技术判断里面,很多与 AI 没有关联的技术也重要——材料、工艺、动力、舒适、空间、安全。

过去我们听到过太多次技术要改变世界。有了 Windows 95, 5 年内改变世界;有了移动互联网,5 年内改变世界;有了 Web3,5 年内改变世界,最后它们都只影响了世界的一部分。 AGI 对世界的改变没那么快。

晚点:你说用智能手机加移动互联网参考 AGI 不对,你有什么更好的参照物吗?

何小鹏:互联网逻辑是用一个技术或者产品打磨一种能力,不断融资,突然有一天到达了奇点,改变了世界。但对一个量产公司来说,上限要做好,下限也要做好,成本、用户、规模都是下限,过去不考虑下限,只考虑技术。

今天我还看到行业里不少人说,真的有大模型也做不到 L3、L4。他们还是用互联网逻辑在思考问题,没有上下限的组合,没有每一个节点在商业、产品、技术上怎么平衡的思考逻辑。

晚点:你对 2024 年 AI 的年终总结是什么?

何小鹏:一句话,我们的 AI 做得还不够好。我上个月做了大量总结,回看我 2024 年什么做得最差,最后还是觉得在 AI 驱动上我想法 delay 最多。小鹏有 30 个中心,只有几个中心相对积极地拥抱了 AI。内部信息化上,我们昨天才发布了一个 AI 员工,叫 Iron——和我们的机器人同名。

晚点:未来 AI 会统一到什么程度?小鹏做汽车、芯片、机器人、飞行汽车、操作系统,能用一套模型统一吗?

何小鹏:在我的体系内,每一个 agent 后面的模型都不一样,因为找不到一个强力的模型可以把它们全兼容。我们最基础做的就是芯片和操作系统,我认为未来操作系统就是大模型,它刚开始是几个模型,长期来看会合并,短期从效率、效果、能力上,分开最有效。

晚点:小鹏智能机器人的进展如何?

何小鹏:没那么快。宇树科技做得很好,但他是在一个很基础 level 做了一个很好的集成,把它放到工厂、家庭,都不可能,而且它是全遥控的。可以认为它只是比汽车的骡车还早一期的形态。

晚点:资源这么有限,为什么不干脆放弃呢?

何小鹏:我知道中国有太多的公司,只想拆解、复制,然后加上自己的能力,实现先抄袭再超越。但机器人里有大量的技术,需要多年的研发和积累,我希望小鹏可以有更多的原创创新。

晚点:理想都还没做,你们钱最少,还想要更早做,为什么?

何小鹏:很多东西不是靠钱可以堆积的,是靠长期的摸索、积累和反复。

晚点:对小鹏来说,飞行汽车的价值到底是什么?

何小鹏:这是我们的愿景——改变未来的出行。

晚点:做飞行汽车对卖好车的帮助是什么?

何小鹏:目前来说,没什么帮助。

晚点:所以它是你一个人的情怀。

何小鹏:当然不是,赵德力也有情怀(笑)。

晚点:小鹏的董事会有多反对这件事?

何小鹏:从头到尾没赞成过,包括我们做机器人。我是一个人强行说我相信,但反正就没人支持。我说这在将来有巨大战略价值,适合任何做智能汽车的公司去做,但是要长期研发,花很多钱。

晚点:董事会说了什么?

何小鹏:就像你一样,为什么要投钱?为什么你要花力气?为什么政策可以打开?为什么技术能突破?为什么有场景?为什么用户有需求?每个你都解决不了。

晚点:这么多问题,怎么回答呢?

何小鹏:我说可能需要好多年才能回答你们这些问题。

我是单纯觉得技术可以做很多很酷的事情,并且能让普通人感受到。而且我干飞机一点不担心竞争,做飞机很苦,不光钱,时间是个很大的制约,对手一想我要干 7 年?那不干了。

2025 年 1 月,小鹏汇天 “陆地航母” 飞行体在美国 CES 静态展示。

晚点:前两年小鹏还在 ICU 里,有想过飞行汽车怎么办吗?

何小鹏:没时间想,都在想小鹏。最难的时候压根没想飞行汽车。

我最近在想,因为 AI+ 汽车的组合,做机器人,做飞机,难度都大幅下降,但你要花时间学习怎么做,如果只是在别人做出来后拆解、对标、挖人,可能更快,但你还是有很多问题。所以 2025 年,我要深刻地反思, AI 怎么可以驱动我们整个体系,而不只是驱动其中一个技术。

晚点:2025 年才刚开始,你就要深刻反思了。

何小鹏:我 2024 年没做好。

2025 年我还想改公司文化,我想加一句话,但后来他们说已经有人用了,就是 “科技向善”。

晚点:中国最大的互联网公司——腾讯用了,你不知道吗?

何小鹏:我没注意……我觉得我们在做高科技的事情,就是要对普通用户平权,我就提议,可以用 “科技向善” 做公司文化,一个董事立马反应过来,说,“科技向善” 不是腾讯的吗?

晚点:你怎么理解这个 “善”?

何小鹏: AI 某种角度会给世界带来不一定好的事情,但也许我们做,可以好一点。

晚点:你觉得自己有技术信仰吗?

何小鹏:我有技术情怀,但是技术信仰,我不知道,信仰有时候是对一种事情的笃信或者狂信,如果是指这种,那我没有。

晚点:只有情怀,怎么能感染全公司的人——让他们相信科技才是小鹏的未来?

何小鹏:绝大部分人可能不会这样思考,多数人是看现在或者过去短时间的事情,来判断一件事。

技术情怀是说,我相信好的技术会带来好的变化,所以我期待它。即使做一家慢公司,即使中间路上可能会痛苦一点,只要最后能让这个技术变成一个好的用户产品,去服务好普通人。

死亡还是拼搏:“即使最后做失败了,我也认”

晚点:你希望小鹏这家公司拥有怎样的价值观?

何小鹏:我们正在重新梳理。有两个最重要的:一是简单,可能对我来说,另一个是志同道合、分享成功。

晚点:志同更难,还是道合更难?

何小鹏:都难。分享失败很多人很容易,分享成功很难,你看中国的民营企业就知道了。很多人说分享成功是我赢 1 遍,再赢 99 遍,这才是真正的难。

晚点:每一代创业者都有他们的局限性,你自我认知以你的基因和能力,最适合做什么?

何小鹏:最适合创业。我后来意识到,其实没什么能力不具备,只是没精力或者没有去学,过去大部分时间是没花力气,就是不想干到那么累。

晚点:回望 20 余年的创业生涯,从 PC 时代到移动互联网再到现在,有什么总结和认知可以和我们分享吗?

何小鹏:昨天好像有人问过我这个问题。1)我读大学的时候觉得 TCL、创维、康佳这三家已经把创业机会都拿完了,我们这种刚读大二的人怎么办?但你要永远相信,未来还有更大的机会,这很重要; 2)我告诉自己,因为我不聪明,所以我没有速成之道。

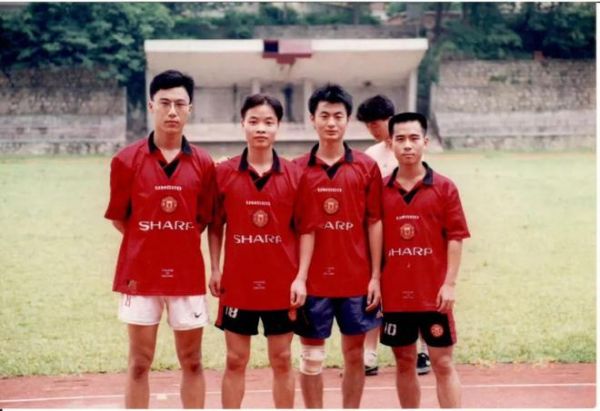

1990 年代,何小鹏和本科同学在华南理工大学校园。

2024 年 8 月,雷军与 “UC 四剑客” 重聚(下图前排左起:何小鹏、俞永福、梁捷、朱顺炎;后排:雷军)。

好几个人都说过,我做什么事情都是慢企业、慢公司。我把这个话还曾经说给大众点评的张涛,但他不认可。

晚点:为什么把这句话说给张涛?

何小鹏:那是在 2013 年前后,我当时是去请教他,你怎么能够做一个比我还慢的公司,还能做得好?他就跟我急眼,他说你怎么觉得我们慢的,我们跑得挺快。

晚点:嗯,后来点评被美团合并了。很多创业者会说他们想改变世界,你呢?

何小鹏:我只想改变自己。我最开始创业就是想一个月有几万块钱工资,后来好一点了,想说让自己和家庭的生活能变好,一起创业的兄弟们生活变好。后面你再创业,不外乎就是让你的朋友、用户,因为你做的东西,让他的生活变好。

那不也就是影响自己跟自己周边上的一点点人吗?

晚点:那什么人能改变世界?

何小鹏:反正不是我。

晚点:“蔚小理” 这个简称现在很少有人提了,你会觉得你们三人最终走向了不同的路吗?

何小鹏:还好,我觉得我们三个人都不坏。

晚点:有一个经典理论叫断言、重复、传染。就是说要影响一帮人,最简单的办法是断言、重复、传染,带着大家一起往前走。但你好像不是那种断言-传染型的企业家。

何小鹏:没本事、没实力、没能力。

晚点:上一个让你感到兴奋的事是什么?

何小鹏:你这个问题真把我问到了。AI 让我兴奋,但要说非常兴奋没有,现在想让我有非常兴奋的东西,太难了。

晚点:之前的何小鹏很爱探索新东西,还会写 “最大的热爱是在无人区探索一些东西” 这样的朋友圈,现在呢?

何小鹏:后来不写了,不被用户骂,也被 PR 骂。

晚点:不再海钓了?

何小鹏:少了。现在就是变得无趣很多了。

晚点:在做什么新的探索?

何小鹏:不能说,还没到时候。

晚点:只能讲很苦的事是吗?

何小鹏:因为你个人生活里面,第一,真的比以前无趣了,因为时间都在工作上;第二,你也不能渲染你爱玩;第三,公司一些布局的长期的事情你又不能讲,因为那是产品规划的秘密。

晚点:之前俞永福说你很贪玩,爱折腾、闲不住,但现在的你一直强调要补短板,要成为全能型选手,这是互联网精神向制造业的低头吗?从随心所欲,人生怎么好玩怎么来,到追求流程正义,追求合格和优秀。

何小鹏:一样是追求人生的折腾。我觉得人生就是要自己折腾自己,要精彩。而全能型的选手是说,企业要在汽车这个领域竞争是全能型的,但不代表自己要成为全能,你要让这个企业成为全能。

互联网精神是科技平权,小鹏就是科技公司,在做平衡的软硬件产品。这一点没有变过。

晚点:曾经的何小鹏正在离自己远去吗?

何小鹏:没有,还是少年!不过我今年最大的冲击,就是突然发现自己看手机要放远。我当时坐在一家眼镜店问了眼镜师好久,他反复来问你到底多大。最后,他告诉我,我老花了。

晚点:不意外,从 UC 跟着你到小鹏的老同事说,你现在的工作状态是在——玩命。

何小鹏:(笑)还好没玩他的命。

晚点:你 23 年初接受采访说你无法成为雷军,因为他太努力了,但你现在也是全情投入工作。从上班还有时间看《凡人修仙传》的网文爱好者到 “996”,发生了什么?

何小鹏:因为太多东西不懂了,竞争又太残酷了。我现在确实很少看网文了,只看一个——《玄鉴仙族》。

晚点:你同事说你现在工作时长可能比王凤英还长。

何小鹏:差不多吧,反正一周干 6 天半左右。但昨天你打击了我一句话,就是人不能活成这么累,好像现在确实越活越累了。

晚点:CEO 那么累,说明企业出了问题。

何小鹏:中国的特大厂一样很累,对人卷,对行业也卷。这些卷不利于整个社会生态。

晚点:你认识到这一点还自己带头卷?

何小鹏:因为我首先要保证生存,而生存就必须拼搏。

晚点:过去几年,经历过被骗、一批人离开,你有不安全感时刻吗?

何小鹏:没有不安全感,那是人性的斗争,只是在斗智斗勇。换个角度,我曾给自己几句话,一是愿赌服输,第二是不服输。

晚点:两个 “输” 字有区别吗?

何小鹏:愿赌服输是如果我做败了,把它做挂了,我也认;不服输是期望把不好变成好的,坚定地从董事长干到 CEO,换以前 0 到 1 的做法,思考 1 到 10, 10 到 100 ,然后全力以赴。

这两个组合让我的心态发生了变化。第一,让我有勇气变革。第二,即便我变革失败了,我也要认。

相关推荐

晚点对话何小鹏:为做一个真正的 CEO,我付出了怎样的代价

小鹏汽车何小鹏:月交付1万辆可盈亏平衡,真正的竞争还未开始

对话|小鹏智驾负责人李力耘:“我们不再是这条路上的孤勇者”

小鹏汽车CEO何小鹏:短期来看,科技型车企有太高毛利是错误的

小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏在接受凤凰网采访时…

何小鹏:「今天你对我不离不弃,明天我做你的 LP」

36氪专访 | 何小鹏:今天更重要的不光是活,还要活得更强

何小鹏:我到底,焦不焦虑?

何小鹏谈中国出海的5个阶段何小鹏称中国汽车要从性价比转向高科技

雷军VS何小鹏:导师、大哥和对手

网址: 晚点对话何小鹏:为做一个真正的 CEO,我付出了怎样的代价 http://www.xishuta.com/newsview132377.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95098

- 2人类唯一的出路:变成人工智能 20369

- 3报告:抖音海外版下载量突破1 20188

- 4移动办公如何高效?谷歌研究了 19575

- 5人类唯一的出路: 变成人工智 19484

- 62023年起,银行存取款迎来 10251

- 7网传比亚迪一员工泄露华为机密 8374

- 8五一来了,大数据杀熟又想来, 7898

- 9滴滴出行被投诉价格操纵,网约 7526

- 10顶风作案?金山WPS被指套娃 7171