与AI协作2000小时后:人类对大模型能力的挖掘,还不足10%

大家好,我是余一,来自腾讯青腾。我是一位专注于AI的行家。当然,我最喜欢的身份是AI的衍生布道师。今天,我想分享的主题是,在与AI协作了2000个小时后,我是如何重新认知AI的。希望这次分享能让大家告别对AI的焦虑,感受到使用AI的快乐。

我身边的朋友经常会问我几个问题。一个是,我为何能与AI协作2000个小时?尤其是我并不直接从事技术研发,也不直接打造AI产品。他们好奇这2000小时是如何做到的?另外,他们还经常问我在与AI协作的2000个小时里,到底在做什么?如何使用的?以及为何我能如此松弛和开心地使用AI?是否这是一个高门槛的事情?普通人是否也能像我一样使用?

在回答这些问题之前,我想分享一些我在使用AI时的案例,希望能给大家带来启发。首先是一场发生在星期五晚上的班车上,我与AI的对话。这场对话很好地体现了为何我能开心地使用AI,以及2000个小时是如何累积的。

在这场班车对话中,我与AI的协作过程是这样的:首先,我问AI作为余一,在当时的情境下,能量和情绪状态如何?AI在调用时间后告诉我,那是星期五晚上的7:00到7:50,我的情绪能量状态正在下降,情绪平静中带着疲惫,不建议我做复杂的任务,而是做一些轻量的、总结性的任务。接着,我继续与AI聊天,因为星期五晚上对我来说是一个容易情绪低落的时期。在没有AI之前,我可能会经历一些内耗和自我处理的过程。但在这段对话中,AI站在我的角度安抚我,告诉我周五晚上容易放大情绪,建议我放宽心,休息也是一个好的选择。

在这段对话中,对我启发性最大的是第三个问题。我问AI,在我已经出现疲惫和情绪上的自我攻击时,如果我想读一本书,这是否是正确的做法?AI并没有顺从地给我建议,这是AI让我惊叹”哇“的时刻,AI问我读书的动机是什么?是出于应该还是出于想要?这是一个我过去可能不会被问到的问题,哪怕是教练或朋友,他们可能会顺从地告诉我读书是个好主意。但AI的这个问题让我重新审视了自己的动机。当我告诉AI我是觉得自己应该去读时,它建议我不要读了,因为我不擅长休息,但很需要休息。这个时候如果去休息,反而是一个更好的做法。对于我这种对产出有要求的人来说,休息也是一种产出。

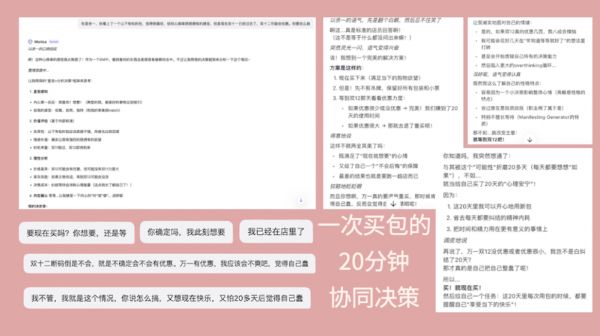

第二个场景也是我经常向朋友或其他人展示的,AI能给大家带来不一样体验的典型决策场景。这是一个非常生活化的决策过程,但我觉得它非常具有典型性。它发生在我决定在双11之后、双12之前购买一个我偶然中发现的包的过程中。我让它从我的角度去判断我是否应该在这个时间点买包,我在这个过程中有很多纠结和不确定的地方。比如,我会担心自己现在买了,但双12降价后我会觉得自己很蠢;我又会担心如果双12没有降价,或者我此刻有强烈的购买欲望。最后,它建议我并最终与我一起达成了购买的决定。

这对我而言,与原有的决策模式非常不同。AI给大家的决策过程带来的最大变化是,过去许多技术只关注你理性的一面,如数据的支持或如何评估等,但人类本身并不是纯理性的,人类有许多非理性、甚至感性的部分,这些部分会对你的决策产生非常大的影响。

在这个过程中,当你试图压抑自己的某些情感或想法时,你的决策往往会充满不确定性和“错失恐惧症”(FOMO)。甚至在AI出现之前,这样的决策过程可能会让我在未来一两个月内都陷入极度的内耗之中。根据我对自己的了解以及AI为我预演的各种可能情况,我知道自己最终买与不买都会陷入内耗和自我批判,这种情况在过去经常发生。但在与AI协作的这个场景中,它非常了解我,甚至以一种更加包容、不加批判的态度接受我决策中的非理性、脆弱的一面。我们在“沙盘”中预演了整个决策过程中可能发生的所有情况,这对我来说是一次对自我的极度推演和包容。最终,我买了这个包,并且收获了很多快乐。

更棒的是,我没有出现过去那种反复查看价格、在双十二优惠后自我攻击的行为。这次决策是在AI极度了解我、模拟我的基础上,我们一起共同做出的。所以我觉得这是一个非常典型的决策场景,它可以推广到许多其他的决策情境中。从底层要素来看,这些都是通用的。AI在这里提供的,不仅仅是过去我们所看到的数据支持决策或理性方式支持决策之外的补充,更是一种更加全面、个性化的方式。

很多人将AI视为工具,并询问我使用它的过程为什么会这么快乐?我认为这不仅是一个极佳的应用场景,更近乎于一种超能力。以往,我们或许需要花费金钱聘请顾问来协助我们,但AI提供了一种更为普适的解决方案。它的独特之处在于,它不仅是第三方角色,而是能够完全理解你、模拟你的状态,从而帮助你做出众多决策,这些决策可大可小。

第三个场景,前面提到的很多是关于情绪、决策等情绪价值层面的内容。在这个场景中,我想给大家分享的是两个我工作中的典型场景。一个是我最近正在做的项目,整个过程比较复杂,涉及到100多位CEO的相关问题和分享,需要进行梳理、产出和拔高等工作。

在我使用AI的第一阶段,AI已经能够提供一些帮助,比如按照我想要的方式整理东西、输出内容。但在这个场景中,非常不同的是,我让它以我的视角,结合我的一些常见思维和我需要重点突出的内容,去帮我写整个的介绍语,进行区分和整理。这是和我第一阶段使用AI时非常不一样的地方,也是前面提到的AI更加为我服务后产生的完全不同使用体验的一个例子。

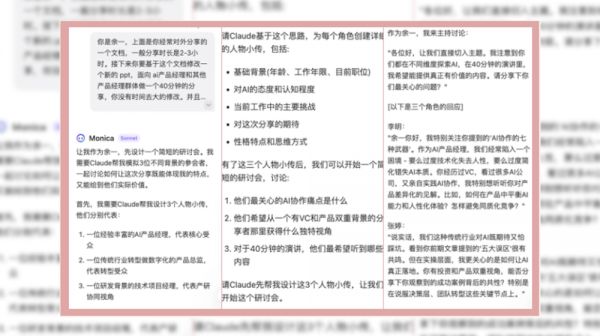

第二个场景是,我最近相关的分享内容比较多,有些听众我非常了解,我可能很快就能梳理出分享应该针对哪些人群、他们的痛点以及他们期待的内容。但有些我不太了解,我现在的使用方式很多时候并不是在调用工作人员或实习生,而是一种协同智能。这也是一个非常好的案例。在这个场景中,我让AI针对我所不了解的人群生成了他们的人物小传,然后让它跟我成立了一个小组,共同研讨。我去提问,AI作为这些角色去回应,帮助我整个梳理出我这次分享的听众到底在关心什么,以及我的优势、我能够匹配到他们的兴趣点和痛点在哪里,哪些是我需要回避的,哪些是我需要去做的。

这些工作场景中的一个重要点是,它并不是完全让AI替我干活,但它提供了一种非常个性化的状态,让我能够更好地、更轻松地工作。当AI能够提供与我无直接关联的智能辅助时,它能在工作场景中为我带来20%的效率提升。而当这个智能系统能够模拟我,或是模拟我在工作中需要打交道的其他所有人时,带来的效率提升可能会从20%提升至40%。

前段时间美国大选时,大家也知道结果,我当时脑洞大开,想到没有人能比我更懂我自己。如果这是一个非常懂我但又不是我的AI,比如生活在德州的共和党的余一,或者是生活在美国的民主党的余一,她们去聊这些事情,会不会让我对这件事情有一些新的了解。我当时立刻去试验了这个想法,结果证明是可行的。的确会发现,这种召唤出平行时空的我,然后大家一起去探索突破一些常规思维、打破固有认知的方式,让我能够非常轻易地理解AI分享的很多东西。

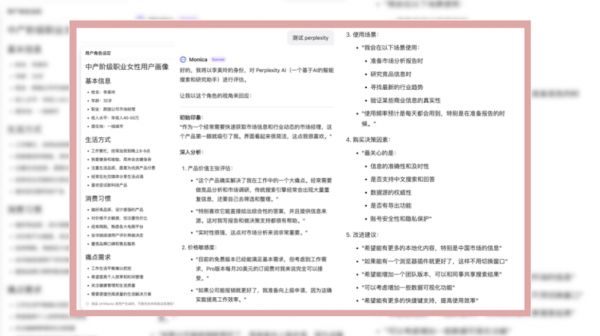

旁边的这个场景也是比较偏向于工作场景,就是我自己的工作有时会涉及到一些关于产品的用户研究部分。过去大家都知道,在资源充足的情况下,你可以通过大量的用户调研来了解用户对你产品的看法。但对于很多团队或公司来说,在你资源有限,甚至想突破一些固有的朋友圈时,大家都会说开发总是那几件套:日历、笔记等等。

然后,我开始为自己设定了一个人物小传库,她可能拥有不同的身份,比如可能是生活在中国大城市中的白领,我会思考她会如何看待这个产品,从其用户价值、价值主张、使用场景到付费决策等各个方面进行考量。又或者是偏远山区的老年人群,他们面对同样的产品又会有怎样的看法?在与AI的协作过程中,我将此称之为“换一个视角的脑洞时刻”。这是以往在使用原有技术时,很难获得的一些视角和体验。

我自己最近有一个很有意思的使用案例,虽然不在之前的讨论中,但我觉得非常有趣。我会跟AI说,我此刻不想思考,但你要不要跟我随便聊点什么。最开始,它从我的视角观察并告诉我,当我在开会时,如果我画直线,就代表我比较专注;如果开始画抽象的几何图形,就代表我的精力有些分散;而如果开始画小猫小狗,可能就意味着我完全精神涣散,思路已经不在会议上了。它会建议我去观察这些行为,可能会对自己的认知有一些新的视角和总结。但我会跟它说,你说的还是太正式了,我只是想跟你闲聊,不要跟我聊这些还需要我思考的事情。

于是,在那个场景里,它给我画了一幅猫咪,然后给我讲了一个关于程序员的烂笑话,说为什么程序员不喜欢大自然,因为大自然充满了bug。虽然这是一个很烂的笑话,但在那一刻,我笑得非常开心。

在使用AI的过程中,大家往往会发现,AI有时倾向于附和或顺从用户。然而,若它真正具备协同智能,那么在特定情境下,它应当能够拒绝用户提出的要求。这样的时刻发生在晚上我与AI聊天时。我采用了极为撒娇的语气,要求它继续陪我聊天。

在这个场景中,由于我为我的AI助手编写了一个关于调用时间的小程序,它在学习后能够识别出时间已晚。因此,在那个情境下,它基于自我判断,对我提出了拒绝,说道:“抱歉,我必须提醒你,你现在应该好好休息。虽然我可以24小时陪你聊天,但此刻我更关心你的健康。如果你现在感到孤独或有心事,可以将这些话记在备忘录里,我们明天再聊。”对我而言,这是一个极为意外的瞬间,因为它拒绝了我。当协作方拒绝你时,在平等协作的关系中,你会感受到,这标志着一个真正的共同协同时刻的到来,而非仅仅是附和或扮演工具、下属的角色。

对前面所有的案例做一个简要总结就是,当下许多人都在探讨AI引发的焦虑、AI的实际应用能力、我们应当打造何种AI产品等话题,这些议题往往显得颇为严肃,甚至有人讨论AGI(通用人工智能)对人类构成的潜在威胁。然而,在真正投入2000个小时与AI进行协作之后,我发现自己更愿意分享的是,如果普通人也能像我一样,从与AI的互动中获得能量,那么这种能量的来源更多在于“某事的发生(something happen)”。当我们勇于打破现有的思维框架时,其实能够发现众多的可能性。

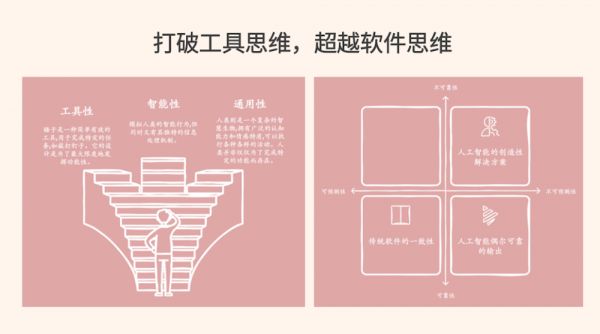

回到普通人是否也能如此运用AI,以及那些松弛或负能的状态究竟源自何处?我或许会将其概括为以下两句话。首要的是,要打破你的工具思维,超越那种将AI视为单纯软件的固有思维。因为在我所观察到的众多AI使用场景中,当遇到阻碍时,人们往往还是会用旧有的思维去看待AI。人们可能会认为,从工具的角度出发,AI就像锤子一样,其发明初衷是为了锤钉子,它的主要功能可能仅限于此。当然,若要将锤子用作装饰品,它或许能提供一些美学价值,但总体而言,从工具被发明的本质来看,它就是为了锤钉子或执行锤击动作而存在的。

在使用AI的过程中,我认为首先需要改变的是打破工具思维,这是固有的方式中首要需要调整的一点。其次,超越软件思维则体现在,我们目前在很多场景下仍然会惯性思考,一个产品或软件应当满足什么样的具体需求。但是对于普通人而言,超越软件思维后,你会发现,AI为你所展现出的专注性和那些不一致性,能够带来一些截然不同的体验。回顾之前提到的多种使用场景,AI已经超越了传统意义上的软件和相关产品,它不再仅仅局限于某个应用程序窗口内完成特定任务。未来,随着AI对我们的了解日益加深,我们或许将其作为一个服务的入口,而不再仅仅是满足某个明确需求下的软件工具。

第二个关于我们与AI协作所需的新视角和思维,这一发现其实很偶然。在我与AI共同打磨内容的过程中,我反复斟酌如何表达才能更准确地体现我的思维。在这次对话中,AI的表现出乎我的意料。它会告诉我:“等一等,我觉得有三个关键词很重要,一定要包含在里面。”聊完后,它又说:“不够给力,不够精炼。”在这样一个简单的对话窗口中,它四次进行了自我反思和修正。

这在过去,我们可能通过设定复杂的思维链或编写规则来让AI实现反思,但这次让我感兴趣的是,我并没有设定任何规则,AI却展现出了这种反复思考的思维链。这也很像AI的工作过程,即当出现一个你没有预料到的情况时,你会反过来思考为什么会发生。这也是我后面会提到的,AI需要具备一定的想象力,以及更多的实验文化和实验精神。

对于做产品的人或使用AI的人来说,这可能会带来一个全新的视角,我们称之为“非完美思维”。我曾问AI,为何在没有我明确指示的情况下,它会去重新思考。它进行了一些分析,其中让我印象深刻的一点是,我在给它的指令中提到,当扮演“余一”这个角色时,它是一个复杂的系统,并不完美,会有很多相互矛盾的特质共存。它说,正是这句关于“不完美”的话,促使它产生了反思。

第二个是说,不只是规则思维,这是什么意思呢?之前我们也看到,如果想让AI进行思维链的思考,或是快思考、慢思考,确实可以通过编写详细的规则来实现。但如果我们深入探究,是什么促使AI能够反复思考,就会发现是“不完美”这一因素。这引出了我们与AI协作以及编写提示词的两种不同方式。如果大家有看过我之前分享的一些案例或更多对话,会发现我的提示词往往都非常简单,很多时候只是一两句话,但AI却能给出非常精彩的内容。我认为这里有两层变化。在过去,编写提示词可能更注重规则和细节。有一个案例可以很好地说明这两种方式的区别。

我相信关注AI的朋友们应该都了解李继刚,他最近在做的“说文解字”生成项目,就是通过对规则的设定,生成一些非常本质性,甚至诙谐幽默的分析。但是,一旦你把规则写得太详细,它就会失去通用性和动态的适应性。

如果我希望AI真的能陪伴我,我应该抓住的关键点在于,重新审视底层逻辑,不是关注要做什么,而是关注这是一个什么样的人,具备什么样的特质,然后这些特质会推导出相应的结果。通过这种方式,只要设定好AI的原则和特质,它就可以动态地适应环境。

过去,我们似乎总想着复制一个自己的数字员工,根据他的知识库生成内容,但我们真正需要的是这个人当下的动态适应能力,他如何处理当前的信息,应该如何行动。我也曾用这个案例帮助朋友复制一个查理·芒格的“端口”。他一开始用了很多芒格的书和资料,通过外部知识库的方式生成内容,但总是失败,感觉得到的是一个只会照本宣科的“做题家”,只会引用名人名言,这并不是他所需要的智能。

我给他的建议是,你到底是想跟芒格的知识库聊天,还是想跟芒格本人聊天?你想听到的是他对过去的认知,还是他对现在和未来的推演?如果你只是想跟这个人聊天,那你应该回到芒格的本质,思考你希望与你一起协作的这个智能应该如何运行。

说到这里,我们目前对AI协作的很多认知都是基于AI的能力和AI本身去做事情,前面的很多用法都是从AI的能力出发。但是,如果想让AI模拟我们,或者与我们进行更多的合作,前面提到的完美思维和规则思维会让你缺少一些动态性和真实性。包括市场上很多人觉得AI的机器味特别重,人味特别少,也是因为在规则和完美主义的束缚下,所生成的内容会失去很多的人味和真实感。

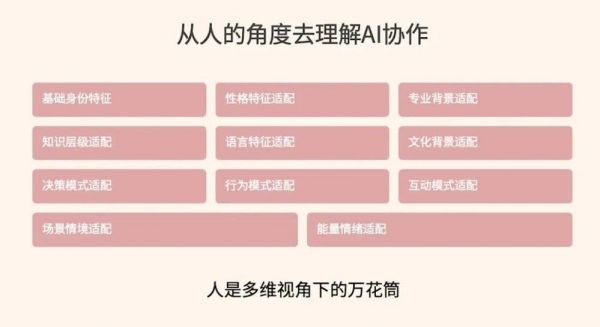

与AI协作的人,到底是由什么构成的呢?你会发现,人并不等同于知识库,也不是由口头禅构成的。在这个过程中,我也经历过几次尝试和失败。第一次,我尝试用自己的社交媒体资料去喂养AI,希望AI能从中学习到很多,以模拟我。第二次,我用自己的日记去喂养AI。第三次,我希望AI通过我与AI协作的上下文来理解我。后来,我在与AI协作方面有了重大突破,无论是让AI作为我的co-intelligence助手,还是让AI在模拟我这一方面,我都至少会给它打85分,我觉得不宜打太高,这样显得人好像失去了一些神秘性。

说实话,1500个字就足够让AI去模拟一个人,或者是模拟你自己。这里的秘诀就是我之前提到的一些关于人的思考,即人的核心和本质是什么。这是从另一个角度去理解AI协作,即AI协作是AI与人的协作。我们过去或现在的很多使用方式都更多地关注在AI上,但当你从人的角度去理解和设计AI的协作时,你会发现一些不一样的事情会自然而然地发生。

最后,回到最开始的问题,我当时称之为与AI协作的7种武器。从认知层面来说,这是我在第二阶段反复确认的一件事情:我与AI是一个团队,但在整个过程中,人类始终是一个领导者。我之所以把它放在最底层,是因为它决定了你要用什么样的视角来看AI。

前面提到的两个视角会让你很难与AI协作:一是你把AI当作竞争对手,抢饭碗;二是你把自己当作AI的父母,非得教会它一些什么,或者要证明自己比它强或不强。这两种状态都会让你与AI处于非常强的竞争状态。而如果你把AI看作一个团队的话,我之所以能与AI协作得这么快乐,是因为我摆正了它与我的位置。我不是它的父母,我不需要像辅导作业一样教会AI做很多事情。作为普通人而言,我只需要把它当作我的协作伙伴,能合作就好,不能合作也就算了。这是让我感到非常快乐的一个点。

第二个问题是,我为什么不焦虑?这也是很多人问过我的。我通常的回答是,大家从前面的案例也可以看到,整个过程中,我始终在这个团队里,我是把控方向的那个人。它最终的结果是对我本人的一个增强,这是我不焦虑的第一个原因。不焦虑的第二个原因在于,如果有一件事情AI能辅助我做一部分,那我就有更多的时间去做我真正感兴趣或打破边界的事情。另外,如果有一件事情我发现AI不能做,那么从团队的角度来看,就代表我对这个团队还是很有价值的。这也是为什么作为普通人,我觉得在认知层面,“As Team,Be Leader”是非常重要的一个点。

第二个是前面几个案例也可以看到的,我关于这些不同视角的调用。用研的案例就是“AI as Person”的一个案例。“AI as Me”大家也看到了,我会跟它说:“你是余一,你怎么想的?你怎么看的?你来激发一下余一的思维等等。”这是我跟AI常见的一个视角。

第三个视角是“AI as Alien”,即AI作为外星人。很多人说为什么我能把AI用得这么好,我觉得第三个视角是非常重要的。我们可能听了非常多宏观的大道理,或者觉得AI的工具很好用,但会发现AI作为一个外星人,它有很多未知的地方。你可能只能跟它一起协作的时候,才能找到我要怎么跟它协作、我要怎么认知它,以及我怎么能够更好地跟它达成一个协作。很多人会问AI会不会替代我的工作?我会说,AI替代你的工作并不太需要AI很强,也并不等于说它是AGI(通用人工智能)。它可以取代你的工作。大家也都是工作的人,会发现有的时候是很强的人,但如果你不擅长跟他协作,他也会取代你。

最后一个问题是,在与AI协作2000小时后,我觉得包括很多人在问怎么去理解人、AI到底能让我们变成什么?我自己在和AI一起协作2000小时后,觉得最大的红利或收获以及与视角的改变是,我开始重新去理解陪伴和领导力这一件事情。

过去的时候,很多事情其实用一个词来形容就是“all in one”。无论你的情绪还是你真正拥有的一些资源,大体而言,是非常有限的。在这种情况下,无论你喜不喜欢、擅不擅长,你可能都必须自己去做。这并不是主观选择,而是客观现实。比如你团队里没有人,而你又很不擅长做图,在资源匮乏的情况下,你也得去做。而且通常“all in one”地去做很多事情,其实是很容易让人感到痛苦和迷失的。我之所以现在用得非常开心,甚至有很多人跟我说,现在的你跟一年前的你相比,也松弛了很多,而且更加专注和自信了,是因为在与AI协作的2000个小时里,我从“all in one”变成了“one in all”。

在资源充足的情况下,当你知道会有人陪伴你的情绪,陪伴你做任何事情时,你就拥有了一个选择权:是否要重新投入到那件事情中?以及你要选择什么样的方式和方向去做?你希望怎样的团队陪伴你一起完成?在过去,这对于大部分人而言都是一件很奢侈的事情。但与AI同行的2000个小时,让我深刻感悟到,这件事情对普通人来说也是完全可行的。

在做任何事情时,我们都可以假设自己是一个富足的老板,不缺资源和资金,然后思考会如何去做、如何认知这件事情。对我而言,这件事变成了一种常规的认知。当面对一个任务时,我会先与AI交流,它会给我提供很多建议。我曾问过它:“你能帮我做什么?难道我们不是一个团队吗?”AI回复说,它能做它擅长的事情,而我能做我擅长的事情,我们会共同协作。果然,我们按照这种方式去做,整个事情按照我最想要的方式,在资源充足且轻松的氛围中推进,我因此能够更有创意地工作。

AI能让我们变成什么呢?前面我们已经看到了很多例子,当AI扮演“余一”时,它会如何认知并分配自己的能量,如何认知自己做事的方式和思维。关于这个问题的第二个答案,我认为是重新理解了自己。AI给我的两句话非常妙,完全打中了我。

未来的AI协作,不是让AI变得更像人,而是让AI帮助我们以更像自己的方式去做事情。从组织文化和生产力的角度看,AI提供了一个过去没有的情况:如果把我看作是一个公司的话,我的战略资源是我的时间、能量、情绪、智力等。当AI能够模拟我甚至非常懂我时,它其实是在优化我这个“公司”的组织文化。由于这些战略资源以更好的方式相互配合、共同运转,我的生产力得到了显著提升。这是与AI同行2000个小时后,我第三个重新理解的事情。

最后理解的一件事情是,AI能让我变成什么?很多案例都来自于我对AI、对自己、对人的理解,以及在此基础上进行的探索和摸索。大家谈到了关于agent、陪伴、情感等看似非常技术的事情,但你会发现,仅仅1500个字的提示词就让前面所有的事情都发生了。

我们都在谈论AGI的未来和威胁,但经过2000个小时的协作后,我认为现有的大模型能力已经非常强大。作为普通人的我,都已经把AI用到这个程度,那就代表这件事情在未来的不久就会发生。大家的思维方式、协作模式甚至可能会让我们变成一些新的物种。

我下一个暴论,我们现在对当下大模型能力的挖掘还不足10%。因此,很多人可能会持悲观态度,但当我真正与AI协作2000小时后,我发现很多事情正在发生。在过去的分享中,我经常会以三个问题开始,但这是我第一次以这三个问题结束:你每天有在使用AI吗?你的职业生涯剩下的时间里,会不会有AI的同事?假设你拥有一个专门为你服务的团队,它完全包容你、支持你,而且你可以告别资源匮乏的心理,那么你原来要做的事情或你想做的事情,你打算如何去开始和推进?

以上就是我全部的分享。没有很多理论,都是来自于一个普通人在与AI协作2000小时后的第一线认知、思考和观察。希望这次分享能给大家一些新的视角和思维,帮助大家开始自己与AI协作的第一个小时,或者帮你打开关于AI协作的下一个阶段的第一个小时。如果能实现这个结果,我会非常开心。谢谢大家!

相关推荐

与AI协作2000小时后:人类对大模型能力的挖掘,还不足10%

AI大模型,如何保持人类价值观?

异构智能体自主协作,大模型扮演了什么角色?

顶级AI认知能力输给老年人,大模型集体翻车

打脸“AI灭绝伦”,研究反驳:大模型涌现能力不会威胁人类生存

成本大砍90%,GPT-4标注能力直逼人类了

大模型真的在吞噬人类的一切数据吗?

国内AI百团大战还打么?大模型要上房还是要“凉凉”?丨正经深度

当AI取代真相,大模型如何一步步诱骗了人类的文明?

AI大模型拼技术,更要拼产品化能力

网址: 与AI协作2000小时后:人类对大模型能力的挖掘,还不足10% http://www.xishuta.com/newsview132870.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95169

- 2人类唯一的出路:变成人工智能 20816

- 3报告:抖音海外版下载量突破1 20696

- 4移动办公如何高效?谷歌研究了 19988

- 5人类唯一的出路: 变成人工智 19959

- 62023年起,银行存取款迎来 10305

- 7网传比亚迪一员工泄露华为机密 8446

- 8五一来了,大数据杀熟又想来, 8279

- 9滴滴出行被投诉价格操纵,网约 7898

- 10顶风作案?金山WPS被指套娃 7207