一场勉强通过的答辩,让化学翻过“最黑暗的篇章”

本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:郑超

这便是自然科学的特别之处:伟大的人物会逐渐变得渺小,

因为后继者的新发现总是让前辈们黯然失色。

——雅各布斯·亨里克斯·范特霍夫

化学反应种类繁多,时间尺度差异也极大。向混有酚酞试液的柠檬水中倒入苏打水,溶液立即由无色变为粉色,这说明酸碱中和可以在瞬间完成。无论江苏高邮的咸鸭蛋,还是浙江金华的火腿,品尝腌制食物的美味需要耐心等待几周甚至数月。而古代生物的遗体在地下沉积,随着地质运动形成煤和石油则必须经历数百万、甚至上亿年的漫长岁月。这些事实清楚地告诉我们,有必要为化学反应赋予“速率(rate)”的特征,来刻画反应中物质的数量随时间变化的快慢。化学动力学(chemical kinetics)正是为了回应这一需求在十九世纪中叶萌芽产生,至今仍在不断发展。马克思认为:“一种科学只有在成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步”。化学动力学第一次将微积分引入化学反应的研究,帮助化学跻身精确科学的行列。然而有趣的是,时至今日,究竟应该使用怎样的数学关系才能恰当地描述像“化学反应速率”这样复杂的对象,仍然是摆在化学家面前的一道难题。

概率游戏:“质量”作用定律

化学动力学诞生于重重困难之中。十九世纪是化学蓬勃发展的时代,欧洲主要国家的工业化,特别是采矿、冶金、制药、化肥、染料等行业的快速发展,既对各类化学品的研发和生产提出了迫切的需要,也为化学家们施展他们的技艺提供了广阔的舞台。但是正因为如此,十九世纪的化学研究充满了实用主义的色彩,主流化学家工作的重心始终聚焦于新物质和新反应的发现。至于对特定化学反应背后原理的探讨,无论如何也是第二位的。当然,在对物质微观结构知之甚少的年代,我们不能苛求多数化学家都具备定量研究化学反应进程的自觉。另一方面,技术手段的匮乏所带来的阻碍也不容忽视。测定反应的动力学行为需要实时监控体系中某种物质浓度的变化,在今天的化学实验室中一般依靠先进的原位谱学来实现,这种便利是一个多世纪以前的化学家无法想象的。此外,从原始实验数据中挖掘出普适的动力学规律需要足够的数学技巧和直觉。但是化学起源于古老的炼金术,“厌恶”数学几乎是所有炼金术士的共同本能。这样看来,化学动力学最初的起步必然离不开来自学科外部的刺激。也许是阴差阳错,也许是“命中注定”,有关化学动力学的探索在德国“业余”化学家威廉米(L.F.Wilhelmy)的“玩票”中拉开了序幕。

威廉米早年在波美拉尼亚(现属波兰)经营一家药店,31岁时放弃生意,辗转于德国多地求学,最终在海德堡大学获得博士学位。1849年起他在母校担任了五年私俸讲师(privatdozent),之后便离开大学从事私人研究。1850年,威廉米利用旋光仪研究了蔗糖的水解反应。蔗糖是日常生活中最常见的糖类物质,其在酸性条件下会水解成葡萄糖和果糖。这三种糖分子都具有手性,能使穿透其溶液的圆偏振光的偏振面发生旋转。其中蔗糖和葡萄糖是右旋,果糖是左旋、且旋光值远大于葡萄糖。因此向蔗糖溶液中加一点酸,随着蔗糖的水解,就可以通过旋光仪观察到穿透溶液的圆偏振光从右旋逐渐变成左旋。威廉米不是最早研究蔗糖水解的人,但是不同于当时一般化学家的研究理念帮助他从中发现了化学动力学的玄机。威廉米认为考察一种陌生现象最好的方法不是埋头于实验观测,而是首先假定一个描写该现象的数学方程,再用实验数据检验方程的正确性。这样既能避免实验的盲目性,又有望得到定量的规律。威廉米学习过法国大数学家傅里叶(J.Fourier)的《热的解析理论》,从一维热传导方程中得到了灵感。根据傅里叶的理论,当初始温度分布满足余弦函数时,绝热杆上某处的温度u随时间t的变化率与该处的温度成正比:

通过类比(1)式,威廉米认为蔗糖水解反应的速率r可定义为蔗糖浓度[S]随时间的变化率,并假定其与蔗糖的浓度成正比:

(2)式中的k是依赖反应性质的速率常数。解这个简单的微分方程,可知反应中蔗糖的浓度随时间呈指数降低:

其中[S]0表示反应初始时刻蔗糖的浓度。有了(3)式,威廉米对蔗糖水解反应的观测就不再是盲人摸象。他用反应体系的旋光值作为蔗糖浓度的度量,通过记录不同时刻的旋光值,威廉米很快就验证了(3)式的正确性!

得出与威廉米相似结论的还有英国人哈考特(A.G.V.Harcourt)。不同于威廉米只有五年编外讲师的学术经历,哈考特是牛津大学卓有声望的化学教授,他还有一位忠实的朋友——同是牛津大学教授的数学家埃森(W.Esson)。哈考特和埃森分别负责实验和计算,合作研究化学动力学长达五十年之久。威廉米成功的关键,除了提出(2)式的天才之外,还在于使用旋光值指示蔗糖的浓度。这种方法既可以做到实时观测,又不会对水解反应本身造成扰动。而哈考特和埃森则利用“碘钟”反应解决了浓度测量的棘手问题。碘钟反应的原理非常简单:双氧水与碘化钾溶液反应缓慢生成碘单质,碘单质又能与大苏打反应被迅速移除;而碘单质最显著的特征莫过于遇到淀粉显蓝色。如果在双氧水与碘化钾的反应烧杯中预先加入少量淀粉和大苏打,则反应产生的碘单质必须等待所有大苏打被消耗之后才能在烧杯中累积,进而与淀粉作用使溶液变蓝。这时再加入相同量的大苏打,溶液的蓝色将因为碘单质被移除而迅速褪去,直到新加入的大苏打完全消耗后方可恢复。如此反复操作,烧杯中的蓝色不断显现/褪去,形成一座美丽的碘钟。它天然地指示着双氧水与碘化钾反应的速率。碘钟反应操作最大的挑战是如何准确记录溶液变色的时刻。根据哈考特1866年论文中的描述,这要求一位训练有素的观察者注视溶液,同时耳朵靠近时钟,心中默数秒针的滴答声,在溶液变色的瞬间记下所经过的秒数。用这种略显简陋的方法,哈考特能够记录从几秒到几十秒不等的时间间隔(甚至估计到0.01秒),并且有了惊人的发现。随着双氧水的消耗,溶液颜色两次变蓝的间隔逐渐拉长。将剩余双氧水的数量对反应时长作图,得到一条指数衰减的曲线。埃森据此导出的公式与威廉米的(3)式完全等价。

威廉米和哈考特/埃森发现的(2)式和(3)式,事实上给出了伪一级(pseudo-first order)反应的动力学特征,即反应速率正比于单一反应物的浓度。把(2)式“稍加推广”,我们可以猜想对于形如

的基元反应,其速率(以产物P的浓度变化率表示)应该与所有反应物浓度的幂成正比,且以反应物的化学计量数作为指数:

在通行的《普通化学》和《物理化学》教科书中,(5)式被称作质量作用定律(Mass Action Law),它的提出者一般被归为挪威奥斯陆大学的化学家瓦格(P.Waage)和他的内兄、数学家古德贝格(C.M.Guldberg)。但是,善于思考的学生难免质疑:(5)式中谈论的明明是各种物质浓度的关系,何来“质量作用”一说呢?

事实上,(5)式的产生过程颇为复杂,绝不是对(2)式的简单推广。1864年瓦格和古德贝格用挪威语发表第一篇论文时并不知道威廉米的结果(威廉米工作的价值还要等到十九世纪80年代才被德国化学家奥斯特瓦尔德(F.W.Ostwald)慧眼所识),哈考特和埃森的论文也尚未见刊。瓦格和古德贝格研究化学反应进程的出发点是一种名为“亲和力(affinity)”或者“化学力(chemical force)”的传统观念。受限于对物质微观结构认识的不足,也出于对宏观力学的“模仿”,迟至十九世纪中叶仍有不少化学家相信,化学反应的发生是受某种“力”的驱动。不同物质之间亲和力的大小决定了化学反应的方向和程度。瓦格和古德贝格希望量化这种亲和力。他们选择的研究对象是羧酸与醇的酯化和酯的水解构成的可逆反应。当时人们已经知道,可逆反应不管从哪一方启动,最终都会达到相同的“平衡”状态。瓦格和古德贝格认为这种平衡意味着正逆反应双方的亲和力相等(正如宏观物体的静力平衡那样)。考虑形如

的一般可逆反应,亲和力的平衡可以表达为

即亲和力正比于反应物浓度的幂(α和α′为待定系数)。瓦格和古德贝格始终把(7)式中的物质浓度称为“活性质量(active mass)”,这正是“质量作用(mass action)”名称的由来。这种命名的偏好恐怕来自“力应当作用于质量”的执着信念。瓦格和古德贝格的思想并不僵化。起初他们认为(7)式中的幂指数p和q必须由实验测定,后来则承认在一些情况下可以用(6)式中的化学计量数a和b来代替。同时他们宣称反应速率也和亲和力相关,如此一来,由(5)式表达的质量作用定律就初具雏形了。

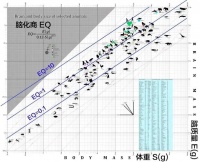

能“推动”化学反应的亲和力当然是子虚乌有。正如奥斯特瓦尔德批评的那样,亲和力的概念对于化学动力学的发展没有贡献,只有伤害。但是从微观角度认识化学动力学的正确路径也不可能是奥斯特瓦尔德鼓吹的“唯能论”,而是以分子运动论为基础的统计力学。最早从分子运动的视角解释化学反应的是奥地利因斯布鲁克大学的物理学家弗德勒(L.Pfaundler)。他在1867年的论文中明确提出,化学反应由分子的碰撞引发,碰撞频率越高则反应速率越快。一旦确立这样的观点,那么质量作用定律几乎就是理所当然的结论。我们可以把物质的浓度视为在反应容器空间中某一点发现物质分子的概率。如果每种物质的空间分布都相互独立,那么根据概率论的基本原理,分子碰撞事件的概率一定可以写成物质浓度的幂的乘积(以化学计量数为指数),而(2)式和(5)式中的速率常数k可以粗略地理解为能够引发化学反应的“有效碰撞”的频次。作为刻画化学反应动力学性质最关键的参数,速率常数k的测量和解析自然成为化学动力学研究的核心问题。

抽丝剥茧:阿伦尼乌斯公式

在多数情况下,升高温度都能够加速化学反应的进行。这从分子运动的角度很容易理解,因为温度本来就是分子运动平均速度的量度,当运动速度加快时,分子碰撞乃至发生化学反应的概率自然会增加。但是,物理化学家不会满足于简单的定性描述,而是尝试在不同温度T下测量给定化学反应的速率常数k,希望在k与T之间建立定量的依赖关系。虽然在十九世纪下半叶不断有这方面的研究成果问世,但是它们能给出的答案远比不上所带来的困惑。人们发现,如果把lnk作为拟合目标,那么它有时与T成正比、有时与lnT成正比、有时又与-1/T成正比,甚至把这三个温度项线性组合,还经常能提升拟合的精度!众多不同形式的k~T方程并立,让人难以相信速率常数和温度之间存在简明、普适的数学关系。难怪奥斯特瓦尔德会感叹:对于速率常数与温度关系的研究,是化学动力学“最黑暗的篇章(the darkest chapter)”。

表1.各种关于化学反应速率常数k与绝对温度T的方程

内容来源:J.Chem.Educ.1984,61,494.

导致这种局面的主要原因,是当时动力学实验所能覆盖的温度区间很窄。如果实验温度设定为0~50摄氏度,其变化幅度(以绝对温度计算)只有区区20%,此时T、lnT和-1/T三者本身就接近线性关系。因此,即便使用同一组动力学实验数据,也完全可能拟合出不同的k~T方程。也就是说,如果不深究方程背后的物理图像,仅以拟合精度评定优劣,那么对k~T关系的探索一定会迷失方向。浸淫反应速率研究半个世纪的哈考特把希望寄托于年轻人,期盼化学家在测量时间的脚步时能够收获如同天文学家预言掩星(occultation)的喜悦。幸运的是,这道谜题没有等待太久就迎来了它的解答者:物理化学双子星——荷兰人范特霍夫(J.H.van't Hoff)和瑞典人阿伦尼乌斯(S.Arrhenius)。

范特霍夫和阿伦尼乌斯年纪相仿,学术经历也有许多相似之处。他们都在博士阶段做出了划时代的成果,却不被“权威”认可,甚至遭到无情的打击。范特霍夫于1874年首次提出碳原子的“四面体”结构假说,用来解释手性物质的旋光现象。但是这一思想实在是过于超前,难以被当时的主流有机化学界接受。德国化学家科尔贝(H.Kolbe)甚至讽刺范特霍夫天马行空的想象力配得上乌得勒支兽医学院讲师的职位。此后,范特霍夫前往阿姆斯特丹大学和柏林大学工作,把研究兴趣转向物理化学,在化学平衡与动力学、渗透压理论等方面做出了开创性的贡献。1884年范特霍夫出版了《化学动力学研究》一书,用热力学的观点看待化学平衡,为最终阐明速率常数随温度变化的规律铺平了道路。

从热力学出发解决与温度相关的问题是一条非常自然的思路,况且在十九世纪下半叶,宏观热力学已经发展到相当完善的程度。然而热力学精巧的概念和公式并不是为了研究化学反应而被创造出来的,跨学科的知识移植需要合适的契机。最早涉足这条道路的是德国人霍斯特曼(A.Horstmann),他于1873年发现固体氯化铵分解产生气体(氨气和氯化氢)的过程和液体蒸发产生气体的过程遵守相同的热力学规律。霍斯特曼借用热力学中熵的思想描述固体产气反应中压强p、温度T和反应热q的关系

其中R为普适气体常数。应该指出的是,严格的化学热力学理论是美国耶鲁大学的吉布斯(J.W.Gibbs)提出的,但是吉布斯的思想在十九世纪80年代的欧洲化学界几乎无人问津。范特霍夫将霍斯特曼的结论推广至一般的化学平衡,并将(8)式中的压强p替换为化学反应的平衡常数K:

(9)式一般被称作“范特霍夫等温方程”。同时,范特霍夫不再把化学平衡看作亲和力的静态平衡,转而认为平衡状态下正逆反应仍在进行,且反应速率恰好相等(范特霍夫最早使用双向箭头代替等号表示可逆反应,这一记法沿用至今)。因此平衡常数K可以写作正逆反应的速率常数k1和k–1之比(K=k1/k–1)。把这一关系带入(9)式,即为

接下来是最天马行空的一步。范特霍夫把反应热q拆分成两项“能量”之差(q=E1–E–1),于是(10)式可以进一步改写为

再大胆地省略代表正逆反应的角标,可得

至此,范特霍夫导出了速率常数与温度的简明关系——“lnk与–1/T线性相关”从众多的候选者中脱颖而出——其前提是(12)式中E的取值与温度无关。有趣的是,在大多数《普通化学》和《物理化学》教科书中,(12)式并没有冠以范特霍夫的名字,而是被称为“阿伦尼乌斯公式”。背后最可能的原因,是范特霍夫的这位亲密朋友第一个解读出(12)式中神秘的能量项E的意义。

阿伦尼乌斯早年求学于瑞典乌普萨拉大学和斯德哥尔摩大学,在博士论文中提出了电解质水溶液的电离学说。这项离经叛道的理论使阿伦尼乌斯在答辩中只拿到三等成绩(Cum Laude),险些没能通过学位答辩。论文公开发表后也遭到了尖锐的批评(电离理论的反对者中不乏像门捷列夫(D.I.Mendeleyev)这样的著名化学家)。但是阿伦尼乌斯没有放弃自己的理论,而是将论文寄给奥斯特瓦尔德、范特霍夫等人,并成功地得到他们的赏识。奥斯特瓦尔德甚至不远千里赶赴瑞典,与阿伦尼乌斯当面讨论电离学说,并邀请阿伦尼乌斯到他就职的里加工业大学任教。得益于“国际”学术界的支持,阿伦尼乌斯在1884年底取得了乌普萨拉大学物理化学副教授的职位。此后的近十年中,阿伦尼乌斯到欧洲各处游学。1885年前后,他在阿姆斯特丹与范特霍夫开展了短暂的合作研究,阿伦尼乌斯将源自电离理论的思想应用于化学反应,在1889年提出了“活化能(Ea)”的概念,使阿伦尼乌斯公式最终定形为

其中A是与温度无关的指前因子。

像食盐那样在熔融状态和水溶液中能导电的物质就是电解质。自法拉第(M.Faraday)以来的化学家们对电解质溶液导电的解释,是外加电流使盐水中的“氯化钠分子”分解,产生带正电荷的钠离子和带负电荷的氯离子,分别向阴极和阳极移动,这也是“电解(electrolysis)”一词的原义。阿伦尼乌斯仔细研究电解质溶液的电导率后提出:氯化钠的分解不是通电造成的结果,而是在其溶于水时就已完全进行(无法理解电解质电离过程中正负电荷分离的自发性,是学位评审教授们给阿伦尼乌斯“差评”的主要原因)。对于像醋酸这样的弱电解质,阿伦尼乌斯认为只有一小部分“活化”醋酸分子发生了电离(释放氢离子和醋酸阴离子),对溶液导电产生贡献。阿伦尼乌斯用相同的思路看待化学动力学问题。以蔗糖的水解反应为例,根据统计力学,在给定温度下大量蔗糖分子的运动速度并不相同,且遵守麦克斯韦-玻尔兹曼分布。(13)式中的指数项exp(–Ea/RT)具有玻尔兹曼因子的数学形式,它代表着温度为T时能量高于Ea的蔗糖分子的比例。阿伦尼乌斯认为只有这部分“活化”蔗糖分子才能发生反应。活化蔗糖与普通蔗糖通过碰撞交换能量,处于动态平衡中。当温度升高时,活化蔗糖的比例显著上升,水解反应的速率也随之加快。Ea作为活化蔗糖所应具有的最低能量阈值,活化能是十分贴切的名称。(13)式中的指前因子A则代表当Ea=0时(所有蔗糖分子都处于活化状态),水解反应的极限速率常数。

经过范特霍夫和阿伦尼乌斯的抽丝剥茧,果真在速率常数k和温度T之间找到了一种简明、且有物理图像支撑的数学关系。尽管对指前因子A和活化能Ea必须与温度无关的要求有些生硬,也与不少实验结果不符,但是阿伦尼乌斯公式仍然受到物理化学家的喜爱。范特霍夫的《化学动力学研究》出版五十年后,英国曼彻斯特大学的波拉尼(M.Polanyi)和美国普林斯顿大学的艾林(H.Eyring)提出了著名的“过渡态理论”(又名活化络合物理论、绝对速率理论),在势能面概念的基础上,从分子配分函数出发,导出了基元反应速率常数的表达式(艾林公式)。艾林公式的数学形式与阿伦尼乌斯公式十分相似。其玻尔兹曼因子exp(–E0/RT)中的能量E0被解读为过渡态结构与反应物的势能之差。“lnk与–1/T线性相关”这个宏观实验现象最终在分子结构的微观层面找到了理论依据。

多年历练之下,范特霍夫和阿伦尼乌斯从不被权威认可的年轻人逐渐成长为受人尊敬的资深科学家。特别是阿伦尼乌斯,他不仅担任了斯德哥尔摩大学教授和校长,而且深度参与了诺贝尔(A.Nobel)遗嘱的执行和诺贝尔奖的提名及评选工作。1901年范特霍夫由于对渗透压和化学平衡理论的贡献获得了第一届诺贝尔化学奖。阿伦尼乌斯本人也因为提出电离理论在1903年获得诺贝尔化学奖。虽然质疑阿伦尼乌斯将诺贝尔奖公器私用、私相授受,甚至阻挠论敌获奖的批评声始终存在(可能的受害者包括门捷列夫、德国人能斯特(W.H.Nernst)等人),但是范特霍夫和阿伦尼乌斯参与创立物理化学学科,特别是发展化学动力学理论的功绩不会被后人忘记。

未完待续

在化学动力学的发展历史上,定义反应速率常数k和确立阿伦尼乌斯公式,只能算作万里长征走完了第一步。如何在复杂的有机分子性质和反应动力学行为之间建立定量构效关系,是后辈物理有机化学家孜孜以求的目标,更是引领有机合成化学迈进大数据与人工智能时代的出色向导……

致谢

作者感谢中国科学院上海有机化学研究所游书力院士、黎占亭研究员、中国科学院物理研究所曹则贤研究员、中国科学院大连化学物理研究所田文明研究员、美国范德比尔特大学杨中悦教授对本文的宝贵意见。

作者简介

郑超博士,中国科学院上海有机化学研究所研究员,国家自然科学基金委员会优秀青年科学基金项目获得者。研究方向为物理有机化学与手性合成。

参考文献

[1]E.A.Guggenheim,J.Chem.Educ.1956,33,544.

[2]E.Farber,Chymia1961,7,135.

[3]E.W.Lund,J.Chem.Educ.1965,42,548.

[4]P.W.Andersen,Science1972,177,393.

[5]J.Shorter,J.Chem.Educ.1980,57,411.

[6]M.C.King,Ambix1981,28(2),70.

[7]M.C.King,Ambix1982,29(1),49.

[8]K.J.Laidler,J.Chem.Educ.1984,61,494.

[9]K.J.Laidler,Arch.Rational Mech.1985,32,43

[10]M.H.Abraham,J.Phys.Org.Chem.1994,7,655.

[11]X.-K.Jiang,Acc.Chem.Res.1997,30,283.

[12]F.Dyson,Nature2004,427,297.

[13]J.Quílez,Bull.Hist.Chem.2006,31,45.

[14]G.Nagendrappa,Resonance2007,12(5),21.

[15]J.Mayer,K.Khairy,J.Howard,Am.J.Phys.2010,78,648.

[16]J.Quílez,Found.Chem.2019,21,221.

[17]J.Quílez,Found.Chem.2021,23,85.

[18]B.J.Shields,J.Stevens,J.Li,M.Parasram,F.Damani,J.I.M.Alvarado,J.M.Janey,R.P.Adams,A.G.Doyle,Nature2021,590,89.

[19]E.Callaway,Nature2022,608,15.

[20]M.H.Back,K.J.Laidler,Ed.Selected Readings in Chemical Kinetics.Pergamon Press,1967.

[21]P.Coffey,Cathedrals of Science:The Personalities and Rivalries That Made Modern Chemistry.Oxford Academy Press,2008.

[22]T.Hey,S.Tansley,K.Tolle,Eds.The Fourth Paradigm:Data Intensive Scientific Discovery.Microsoft Research,2009.

[23]N.E.Henriksen,F.Y.Hansen,Theories of Molecular Reaction Dynamics,The Microscopic Foundation of Chemical Kinetics,2ndEd.Oxford University Press,2019.

[24]H.Westheimer,A Biographical Memoir of Louis Plack Hammett,National Academy Press,1997.

[25]格雷戈里·D·沃尔科特、江晓源主编,《A Source Book in Chemistry,科学元典—化学》,华文出版社,2022年。

[26]陈敏伯,《科学通报》,2016年,第79卷第3期,196页。

[27]赵凯华著,《定性与半定量物理学》(第二版),高等教育出版社,2008年。

[28]Ю.И.索洛维耶夫、H.A.菲古罗夫斯基著,丁由译,《阿累尼乌斯传:生平与活动》,商务印书馆,1965年。

[29]黎占亭著,《二十世纪中国著名科学家书系——蒋锡夔》,金城出版社,2008年。

相关推荐

一场勉强通过的答辩,让化学翻过“最黑暗的篇章”

被“答辩”折磨的互联网打工人

25年前的今天:中国证券业史上最黑暗的一天

掘金中东,中企出海“第二篇章”

这些学校的化学专业,正在消失

万物皆可化学?

黑暗模式背后,有这些你不知道的“黑历史”

美团点评周三将开启新一轮裁员?HR辟谣:是晋升答辩

LG化学的「至暗时刻」

如果把内心的黑暗全部杀光,我们就能变得更好了吗?

网址: 一场勉强通过的答辩,让化学翻过“最黑暗的篇章” http://www.xishuta.com/newsview133083.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95189

- 2人类唯一的出路:变成人工智能 20955

- 3报告:抖音海外版下载量突破1 20863

- 4移动办公如何高效?谷歌研究了 20120

- 5人类唯一的出路: 变成人工智 20111

- 62023年起,银行存取款迎来 10313

- 7网传比亚迪一员工泄露华为机密 8466

- 8五一来了,大数据杀熟又想来, 8395

- 9滴滴出行被投诉价格操纵,网约 8017

- 10顶风作案?金山WPS被指套娃 7219