存储一个人脑,耗尽地球所有硬盘都不够……

人类大脑中存在着约860亿个神经元,这个数字有多令人震撼——即使是地球上80亿人每人负责解读10个神经元,也无法窥见这座神秘殿堂的全貌。而真正令人着迷的,不止于这些神经元本身,更是它们之间错综复杂的连接方式。这些被称为“脑连接组”(connectome)的神经网络,可能是我们解开人类学习、记忆之谜的关键密码。

然而,想要绘制人类大脑的完整神经线路图(wiring diagram),挑战超乎想象。即便是在果蝇、线虫这些微小生物上取得了突破,但人类大脑的复杂程度仍令科学家们望而生畏。哈佛神经科学家杰夫·利希特曼(Jeff Lichtman)指出,仅仅存储这张神经连接图谱所需的数据量,就将超过地球上现有的所有硬盘容量总和。作为脑连接组研究的先驱,利希特曼教授认为大脑或许已经是能够执行人类复杂需求的最精简系统。

在探索人类认知的漫长征途上,我们或许正站在珠穆朗玛峰的山脚。面对这座人类智慧的高峰,一个根本性的问题始终萦绕心头:是什么样的神经连接模式,让我们拥有了思考、意识,并成为独特的个体?通过利希特曼教授及其团队的开创性研究,我们正在一步步揭开这个谜题的面纱。

杰夫·利希特曼(Jeff W.Lichtman)

哈佛大学杰里米·R·诺尔斯讲席教授

哈佛大学分子与细胞生物学系的杰里米·R·诺尔斯讲席教授,哈佛艺术与科学学院圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔讲席教授,美国科学院院士,世界著名的神经生物学家。他以在连接组学领域的开创性工作而闻名,发明了“Brainbow”技术等创新方法,致力于绘制大脑神经连接图谱,揭示大脑发育、学习与记忆的神经机制。

肖恩·卡罗尔(Sean Carroll)

约翰·霍普金斯大学自然哲学教授

约翰斯・霍普金斯大学霍姆伍德自然哲学教授,圣塔菲研究所分形学院成员,美国著名理论物理学家、作家和科学传播者。他从事物理学和哲学研究,并对世界最底层的运行机制感兴趣。目前的研究兴趣包括量子力学、时空、统计力学、复杂性和宇宙学等领域的基础问题。著有《寻找希格斯粒子》、《大图景:论生命的起源、意义和宇宙本身》等。同时,也是播客“心智图景”(Mindscape)主理人。

目录:

01 人类智能的基础:神经元原理

02 从林肯到“祖母神经元”:大脑如何组织记忆与认知

03 从高尔基染色法到脑彩虹技术:细胞染色的前世今生

04 研究困境以及局限:人类伦理以及海量数据

05 大脑的不可压缩性与意识的语言陷阱

06 大脑连接图的应用和潜力

一、人类智能的基础:神经元原理

肖恩·卡罗尔:我们知道神经元是大脑的重要组成部分。但除了神经元之外是否有其他种类的脑细胞?

杰夫·利希特曼:神经元和胶质细胞(glial cells)共同组成了大脑,但其中真正传递信息的是神经元。传入信息可能来自耳朵、眼睛、舌头、鼻子、皮肤、肌肉等处的感受器。接收到刺激后,感觉神经元(sensory neuron)会将信息转换为电信号,并传递至其他神经元。在这个过程中,神经元网络会对信号进行高度复杂的处理。

神经系统的最终目的是对感知作出反应。当一只小老鼠看到老鹰迅速逼近,它会快速移动四肢朝着远离老鹰的方向逃跑。这个过程依赖于复杂的神经连接通路,从眼睛和耳朵中的感觉神经元接收外界信息,一直到控制足部和前肢肌肉的运动神经元,促使老鼠迅速奔跑逃生。

实际上,人类也遵循同样的行为模式:感知输入,运动输出。当然,人类的行为不仅仅停留在这种简单的反射层面。我们能够存储过去的经验,即使在没有任何外部刺激的漆黑的房间里,我们依然能够思考、回忆,并作出决定。当你躺在床上,你也许会想:“我最好现在起来上个厕所,以免在半夜憋醒。”你还可能突然想起自己忘了做某件事,比如:“我得去洗内衣,这样明天才有干净的穿。”这一切并不是由外部刺激引发的,而仅仅是过去经历中的某个念头浮现出来。

肖恩·卡罗尔:能否再深入的讲述一下神经元的基本机制?

杰夫·利希特曼:我们可以把神经元类比为整个大脑的缩影。大脑接收来自感官的信息后会思考出策略并执行。例如,老师问小学生“5+8等于多少?”,孩子经过思考后得出答案并决定举手回答,便会向三角肌发送信号,抬起手臂,同时协调肱二头肌和肱三头肌的运动。

同样,每个神经元也以微观方式进行类似的处理。若神经元接受的信号足够强(可能是足够多的信号同时传递,或某些信号特别强烈),它便会向下游神经元进行传递。信号通过两个神经元之间的突触(synapse)进入下游神经元的树突(dendrites)。树突结构具有像树杈一样复杂的分支,通常见到的神经元图像中分支众多的就是树突。还有一种不同寻常的“电线”,它不太有分支,且可能延伸至大脑皮层其他区域或者深入脊髓(有的长约一米),这种长长的结构便是轴突(axon),它负责向其他细胞发送信息。总而言之,树突像天线,负责接收信号;信息经过细胞体处理后,就由像发射器一样的轴突,将信号传递给其他神经元。

肖恩·卡罗尔:你刚才的比喻很有意思,把神经元拟人化了——它接收输入,然后决定是否要输出。那么,我们对于神经元的反应机制了解多少?给它一定的输入就会激活轴突吗?

杰夫·利希特曼:神经元有一个阈值(firing threshold),也就是说,只有当输入信号达到一定强度时,它才会“注意”到。这和人的感知很相似——在嘈杂的环境中,只有非常响亮的声音才会引起注意。但在周围一片寂静时,即使是微小的声音也能引起你的警觉。神经元的工作方式也是如此,它们在背景噪声水平之上寻找有意义的信号。如果发现信号具有足够的重要性(salience),神经元会放大这个信号,并告诉它的“同事”:“这个信息值得关注!”

这和社交媒体的信息传播方式很像。如果你在社交平台海量的视频中找到一条特别吸引你的内容,就会转发给好友。实际上,你的大脑运作方式也是这样。从微观上看,神经元会判断哪些信息重要,并把信息传递出去,最终调动你的手指把信息转发给你的朋友。因此,大脑内部互联的神经网络,与现实世界里人们互联的信息网络惊人地相似。

肖恩·卡罗尔:所有神经元的放电机制是一样的吗?比如,它们在接收到输入信号后,遵循相同的“算法”来决定是否放电?还是说不同神经元有不同的“程序”?而且这些“程序”会随着时间发生变化吗?

杰夫·利希特曼:神经元确实有不同的“程序”。有些神经元在被激活时会产生一个动作电位(action potential),也就是沿着轴突传播的电信号,用来与其他细胞交流。而有些神经元受到刺激后会连续释放一串动作电位(burst firing),它们通过动作电位的频率来编码信号的强度。也就是说,输入信号的强度(振幅)会在输出时被转换为频率*。

*译者注:这是比较简化的说法,信号振幅决定神经元是否继续传递信号,但不完全与输出频率挂钩。频率会受到很多因素影响,不止是信号强度。

这有点像收音机的调幅(AM,amplitude modulation)和调频(FM,frequency modulation)。神经元的输入像调幅,即信号强度决定了初始输入的振幅,而神经元的输出更像调频,即通过动作电位的频率来表达信息的强弱。不同神经元的调制方式各不相同,这种差异主要来源于细胞膜上的离子通道类型。这些通道决定了哪些带电离子可以通过,以及这些离子的流动方式,从而影响神经元的电位变化。有些神经元的反应是线性的,而有些是高度非线性的,因此整个系统的行为相当复杂。

所以,“所有神经元的工作方式相同”这个说法是错误的。即便是给一个单独的神经元建模也极其复杂。最简单的方法是用实验手段对神经元进行“阶跃去极化”刺激(step function depolarization)*,然后记录神经元的放电情况。

*译者注:神经元和细胞液中充满各种不同类型的离子,实验中经常通过控制神经元的电压来观测此电压下的电流。

仅是基于细胞膜上的离子通道特性来建模,这就已非常复杂。而我们脑中有860亿个这样的神经元,它们时刻都在相互交流——每个神经元要接收来自大约1万个不同神经元的输入,同时又向另外1万个不同的神经元发送信号。这正是为什么我说,我们或许可以描述大脑的运作方式,但真正理解它则是另一回事。

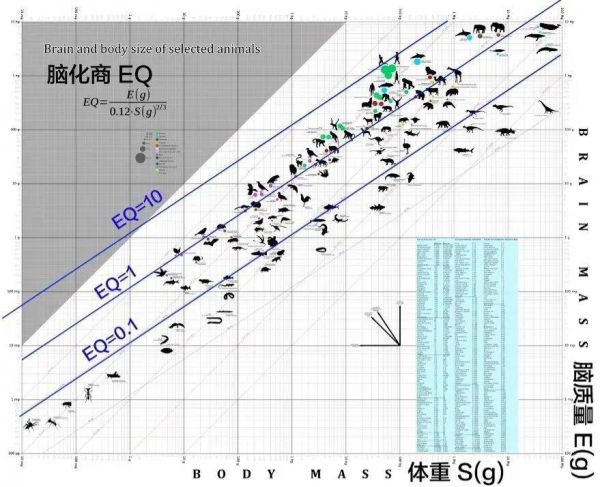

肖恩·卡罗尔:既然人脑中有这么多的神经元,我们之所以更智能,是否是因为拥有更大的脑子和更多的神经元?

杰夫·利希特曼:首先,相较于我们在动物世界中瘦小的体型来说,我们的大脑占身体比重更大。这种现象当然是我们聪明的部分原因。但我们的脑子绝不是最大的,比如大象和鲸鱼就拥有更大的脑子,但它们并不比我们更聪明。它们庞大的大脑部分用于控制更大的肌肉和处理来自庞大身体的感官信息。

而且大脑的大小并非唯一关键。人类大脑不仅相对较大,还拥有大量联络皮层(association cortex)。如果一个人因肿瘤切除了部分联络皮层,他仍然有基本认知能力,尽管可能会丢失一些记忆,但不会立即显现出明显缺陷。我们拥有比任何其他动物更多的联络皮层,这可能是智能的重要来源。

至于神经元数量,大象和鲸鱼拥有更多更大的神经元。但神经元数量并非衡量智能的唯一标准——某些极其聪明的鸟类,如乌鸦,甚至比人类拥有更多的神经元,但它们的大脑更小,神经元高度紧凑。因此,大脑更大、神经元更多或更大,并不必然意味着更高的智慧,它们只是人类具有高智能的一部分必要条件,但并不充分。

▷不同物种脑-身体质量关系。图片来源:Concavenator(CC BY-NC-SA 3.0)

二、从林肯到“祖母神经元”:大脑如何组织记忆与认知

肖恩·卡罗尔:神经元的功能是设计好的,还是每个神经元的“程序”可以随时间变化?

杰夫·利希特曼:神经元是很灵活的,因此我们可以学习新的知识。比如一个刚入学的孩子可能还不知道回答问题要先举手,因为这种行为不是神经系统的基因决定的。他们只有在了解规则后(经过老师反复强调“不要喊叫,要举手”),才形成了举手的行为模式。在众多动物当中,哺乳动物尤其是人类的神经连接,非常依赖外界的塑造。

这也是神经科学中的一个很有意思的问题:环境是如何改变神经连接的?科学家推测神经元的学习过程涉及突触可塑性。尽管我们还不能完全描绘出信息如何从声音传递到大脑皮层并最终形成记忆,但现代人工神经网络的研究,已经从视觉系统的研究中受到了启发。

肖恩·卡罗尔:我原本认为学习行为和对刺激的反应主要取决于神经元之间的连接,而不是单个神经元内部的“编程”。这么理解对吗?

杰夫·利希特曼:两者都有作用。目前我们主要研究的是神经元连接模式,但神经元的敏感性也会改变,经验上突触本身会变得敏感或钝化。即便是神经元连接方式整体没有变化,连接的强度也可以调整。因此,只要有价值,一切都会被用于进化。“好用就行”,大脑结构的复杂性并不需要考虑人类的理解力。

肖恩·卡罗尔:对,我们不指望着“人为调试”大脑程序——它的唯一目标就是运作。接下来让我们深入探讨这些连接。你刚才提到,我们有大约860亿个神经元,每个神经元都连接着数千个其他神经元。那么,这个庞大的神经连接网络就是所谓的连接组(connectome),对吧?

杰夫·利希特曼:是的,这就是我们所说的连接组。

肖恩·卡罗尔:破解出大脑的神经连接图,能够帮助我们理解感知产生、认知过程以及其它心理活动吗?

杰夫·利希特曼:你提到的这些过程都需要神经接线图来解释,神经连接图能帮助我们理解大脑是如何处理信息的,为什么有些问题需要较长时间才能得出答案,而另一些却能即刻反应。尽管是同一个神经系统,但面对不同的问题,神经网络中的特定区域可能需要付出更多努力。

我们仍然无法说明白“思考”意味着什么——在你得出答案之前,大脑到底在做什么?而且你会发现,无论是人还是动物,在回答问题时会出现停顿。这种停顿的背后到底在发生什么?信息去了哪里?为什么停顿是必要的?

也许大脑正在尝试不同的答案,评估哪一个最合理,或者在许多被弱激活的路径中寻找最优解。这让我常常陷入思考。我常会给学生举一个例子:

“想象一个男人。”

“想象一个戴帽子的男人。”

“想象一个戴着高帽的男人。”

“想象一个戴着高帽,留着胡子的男人。”

“再想象这个男人本身身材很高大。”

如果你是一个了解历代总统历史的美国人,“林肯”这个名字,很可能会在我提问的某个瞬间浮现在你的脑海里。这是怎么发生的?当我让你想象一个男人时,你可能激活了林肯这个形象,但它只是众多可能的选择之一。当我增加描述细节(帽子、高帽、胡子、高个子),你的大脑不断缩小候选范围,直到“林肯”这个概念的神经回路达到激活阈值,它就会突然出现在你的脑海里。

▷Abraham Lincoln(亚伯拉罕·林肯)是美国历史上伟大的总统之一,他领导美国北方取得南北战争的胜利,废除了奴隶制,维护了国家统一,为美国的民主发展和进步作出了不可磨灭的贡献。照片:alamy

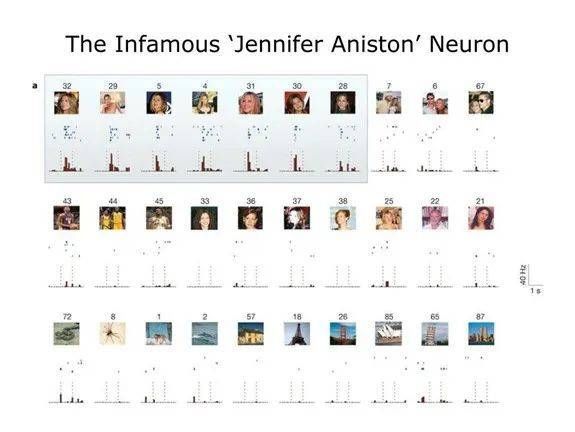

肖恩·卡罗尔:这就是让我着迷的地方!你刚才用了“林肯回路”这个说法,而不是“林肯神经元”。换句话说,专门负责“林肯”的不是单个神经元,而是一个网络。过去我们听说过“詹妮弗·安妮斯顿神经元”(Jeniffer Aniston neuron)的故事,你能解释一下吗?

*译者注:詹妮弗·安妮斯顿神经元,Jeniffer Aniston neuron,还有一种说法是祖母神经元,一种在你看到祖母时被激活的神经元。

杰夫·利希特曼:这个案例很有趣。患者在进行癫痫手术时通常需要保持清醒,以便神经外科医生判断他们切除的脑区是否影响到重要功能。在这个过程中,科学家会刺激或记录患者大脑的神经活动。在某次实验中,研究人员向患者展示一系列图片并对负责面部识别的大脑区域的神经活动进行记录。

结果发现,其中一个神经元在看到詹妮弗·安妮斯顿的照片时会激活,但对哈莉·贝瑞(Halle Berry)的照片没有反应,对安妮斯顿和布拉德·皮特(Brad Pitt)的合影也不活跃(只在她单独出现时才会触发)。而另一位患者的大脑中,有一个神经元对比尔·克林顿(Bill Clinton)的照片和签名都有反应,但对其他内容不敏感。这说明大脑中可能存在专门识别某个特定人物的神经元。

不过,这并不意味着存在一个单独的“詹妮弗·安妮斯顿神经元”,它只是整个回路的一部分。当这个回路被激活,我们的听觉系统和语言系统也会参与,使我们能够在脑海里听到“詹妮弗·安妮斯顿”这个名字,并说出来。

肖恩·卡罗尔:所以,可能有很多神经元都在做类似的事情,我们只是记录到了其中一个,并不是某个单一神经元专门负责“詹妮弗·安妮斯顿”。

杰夫·利希特曼:没错。而且,这个神经元可能还会参与其他任务,只是研究人员当时没有测试更多的情况。他们只有几分钟的时间来展示幻灯片,所以它可能还有其他功能,我们没有发现。

三、从高尔基染色法到脑彩虹技术:细胞染色的前世今生

肖恩·卡罗尔:“连接组”这个概念,或者至少这个术语,是比较新的概念/术语吧?

杰夫·利希特曼:没错。想要完整地描绘出神经元连接图谱一直面临着巨大的技术挑战,直到最近才逐渐解决。不过,研究神经连接模式的灵感,最早可以追溯到神经科学的起源——西班牙科学家拉蒙·伊·卡哈尔(Ramón y Cajal)的工作。他使用了一种意大利科学家卡米洛·高尔基(Camillo Golgi)发明的特殊染色法,这种染色法能随机给少量(约1%)的神经细胞染色。

乍一看,这种染色方法似乎有点“失败”,因为它只标记了少数神经元。然而,正是这种随机性,使卡哈尔能够清楚地观察单个神经元的完整结构,包括它的树突、轴突,以及它们的连接模式。通过这种方法,他发现大脑中的信息传递具有方向性——输入信号通过树突进入,输出信号由轴突传递。这些发现奠定了现代神经科学的基础,并让卡哈尔在1906年与高尔基共同获得了诺贝尔生理学或医学奖。

在很长一段时间里,我们只能用这种稀疏标记的方法来推测神经元的连接模式。传统的神经网络模型,因而更像是简笔画,但当你通过新技术去绘制完整的大脑连接图时,你会发现它比简笔画复杂无数倍。

肖恩·卡罗尔:我想更深入地探讨一下实验方法及其中细节,目前用来观察神经元及其连接的最重要的技术是什么?

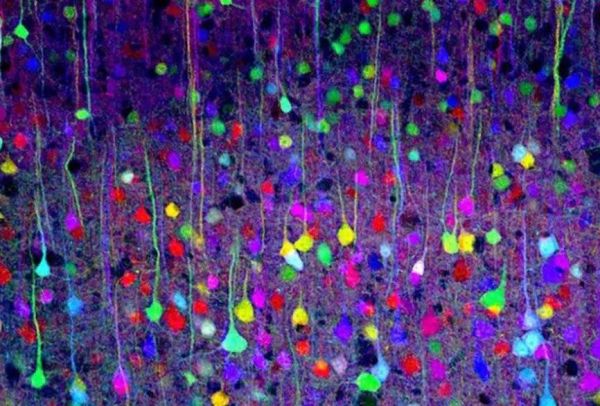

杰夫·利希特曼:如果使用高尔基染色法去标记多种细胞,你会看到一团乱糟糟的棕色图像。大约十五年前,我们通过给每个细胞染上不同颜色来解决这个问题,我们称这种方法为Brainbow(脑彩虹)。即使细胞密集的粘在一起,它也能够追踪到每个细胞的路径。这项技术对于我研究的外周神经系统非常有帮助。

▷大脑皮层神经元被标记上不同颜色的“脑彩虹”图片。来源:哈佛大学利希特曼实验室(Lichtman Lab)

但在大脑中,神经纤维密度极高,基于荧光的脑彩虹技术分辨率不够,无法清晰地观察神经纤维。因此我们转向了另一种方法——连续切片电子显微镜(serial-section electron microscopy,SBEM)。这项技术用于神经成像已久,但最近才开始用于绘制神经线路图。

连续切片的意思是,我们将一块大脑组织切成极薄的切片,每片的厚度可能只有一根人类头发的千分之一,大约30纳米,甚至在新技术下可以达到10纳米。我们最终希望能处理小鼠的整个大脑,但目前还未实现。

先将这块大脑组织包埋在一种高密度树脂中,然后用已经衰变的重金属(如锇、铅,甚至铀)渗透处理。这些重金属具有大而密集的原子核,其中富含了质子,因此电子经过时会被原子核吸引并改变轨迹。电子显微镜正是利用这一原理,利用重金属染色的样本进行成像。其中,锇特别容易结合在细胞膜上,因此当电子靠近细胞边界时,它们的轨迹会发生偏转,使得我们能看到来自细胞膜的信号。通过电子显微镜,我们可以清晰地观察到细胞核膜、线粒体膜、突触囊泡膜,以及整个细胞的膜结构。它们的影像非常美丽,电子显微镜的成像非常惊艳。

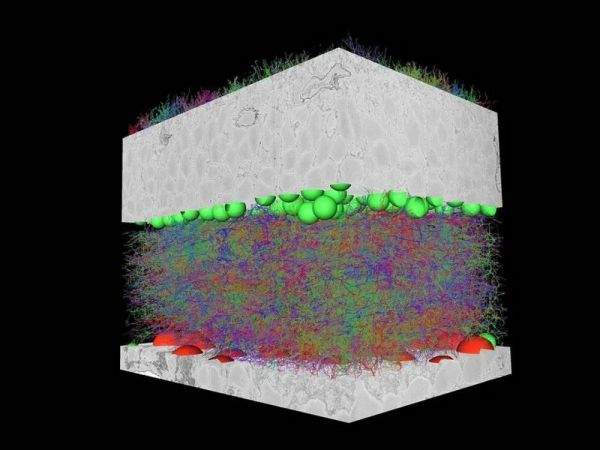

▷小鼠视网膜中950个神经元的SBEM重建图像.灰色部分为高分辨率的电子显微镜图像,清晰地呈现了神经元的形态和结构。神经元的细胞体以球体形式标注,其中红色球体代表神经节细胞(ganglion cells),绿色球体代表无长突细胞(amacrine cells)图源:Fabian Isensee,Julia Kuhl,Helmstaedter等人,德国海德堡马普医学研究所

通过这种方法,我们能够观察这些仅30纳米厚的切片中的所有细节。如果把大脑切片比作一碗切开的意大利面,那么细胞体就是其中的肉丸,而神经纤维犹如意大利面。由于每个切片只有30纳米厚,我们只能看到许多被切开的面条片段,无法直接追踪它们的路径。相邻的切片中,“肉丸”(细胞体)可能稍微变大了一点,而“面条”(神经纤维)可能会出现在同一位置(如它垂直穿过切片),或者稍微偏移一些位置(如果它是斜向延伸的)。

我们对同一块组织进行成千上万次这样的切片,然后追踪其中的结构。我们可以手动为每个切片上相同的结构上色,然后重建出三维模型。为此,我们训练了一个分类器(classifier),让机器学习接管人类的工作。

肖恩·卡罗尔:30纳米的切片远小于一个单元的大小,甚至小于突触囊泡的大小。一个细胞直径约30微米,而30纳米仅仅是它的千分之一。

杰夫·利希特曼:为此,我们使用的是金刚石刀。金刚石刀是唯一能做这项技术的工具,它比锇,铅和树脂都要坚硬。不过,即使是这种刀也会变钝,每切3000片左右就需要更换刀片。因此,这是个耗时且昂贵的过程,我们需要不断重复切片、成像,才能得到所需要的数据。

一个足够大的切片就能产生高达半个TB的数据,如果是全脑,每张切片就会有1TB的数据。这样的切片工作必须不断重复这个过程,可想而知这些数据累积得有多快,最终数据规模会达到PT(千万亿字节)甚至ET(百亿亿字节)级别。

一开始,全靠研究生们夜以继日地轮班工作,非常痛苦。现在已经实现了自动化,但设备经常出故障,所以仍然需要人工干预。不过,我们现在有了一台由蔡司(Zeiss)生产的高速电子显微镜,它配备了多个光束,可同时扫描样本的不同区域,从而大大节省了时间。但这种显微镜非常昂贵,造价高达500万美元,全球大约只有10到15台。我们现在联合多个实验室组成团队,计划在五年内开发出能够扫描整个小鼠大脑的工具。

我们预计大脑全图的存储需求将达到一百亿亿字节。这种海量数据让人望而生畏,但我对此并不太担心。回顾人类基因组计划,当时也有很多人质疑其价值,然而基因组学的发展远超当初的预期。同样,一旦我们拥有完整的神经线路图,研究者们就能提出更精确的问题并基于真实数据来构建理论,而不是凭空猜测。现在,大多数科学研究都采用演绎法,即先提出假设再进行验证。但如果反其道而行之,你会站在更稳固的基础上,因为你所观察到的现象确实存在,这样你的理论就能更好地符合观察结果。这就像天文学一样,尽管有各种理论,但没有什么能替代望远镜的作用。

肖恩·卡罗尔:不过神经连线图只是故事的一部分,单个神经元本身就相当复杂。那么,现在是否有对单个神经元的其他研究呢?

杰夫·利希特曼:比“连接组学”(connectomics)更早的单个神经元的研究,例如许多实验室从事离子通道的作用及其对神经元兴奋性的影响的研究。通过使用膜片钳技术(patch clamp)、尖端电极(sharp electrodes)以及细胞外电极(extracellular electrodes)来记录神经细胞的放电模式。这方面的研究成果已经多到超出任何一个人的认知能力——我们那小小的,相当于泽字节(zettabyte,1ZT=1000ET)大小的大脑根本无法全部容纳。

四、研究困境以及局限:人类伦理以及海量数据

肖恩·卡罗尔:说到人类,我们确实有一个关于大脑的研究计划。如果我没记错的话,我的印象是,这个计划的目标之一是有朝一日绘制出人类大脑的连线图。这个计划进行的如何了?

杰夫·利希特曼:是的。不过当前我们的研究重点仍然是小鼠。要想获取一份足够新鲜的人脑样本会涉及许多复杂的伦理问题。我不知道该怎么做才能既不违法,也不让某个人受伤。这在小鼠身上就容易得多,牺牲一只小鼠换来的数据可能会对很多研究有所帮助。而且,我们可以在小鼠死前做好实验准备,以确保不会出现由于死亡后降解造成的伪影(artifacts)。但在人类研究中你只能使用已经脑死亡的样本,而到那个时候,大脑的整个连线图可能已经受到了影响。

肖恩·卡罗尔:一旦我们死了,大脑就会开始腐败。

杰夫·利希特曼:我想是的。有些科学家认为,如果大脑死亡时间不长,仍然可以从尸检样本中获取非常有价值的数据。但“时间不长”到底意味着多久呢?我们知道成年人在缺氧七分钟后大脑基本上就不再运作了。而大多数尸检大脑样本通常是在死亡后20小时甚至40小时才第一次做固定处理。想象一下,你坐在病人床边等他们去世,然后在他们刚断气的那一刻立刻将他们的大脑浸泡在多聚甲醛和甲醛溶液中——这种画面实在是有点可怕。我不敢想象……但我刚才已经想了。

肖恩·卡罗尔:尤其是因为我们关注的并不仅仅是单个细胞,而是它们之间的连接。这些连接可能会非常迅速地降解。

杰夫·利希特曼:没错。神经元的一些精细结构会发生肿胀,整体外观也会改变,这样你就无法确定自己观察到的是否还是正常的大脑结构。还有数据量的问题。我们谈的是泽字节级别的数据,相当于全球一年内产生的所有数字内容。即使我们有能力获取这么多数据,目前也根本没人知道该如何处理它。

肖恩·卡罗尔:也许我们有一天能够完整的绘制所有神经连接。

杰夫·利希特曼:我希望如此。一些科学家花了10年的时间用电子显微镜手动绘制出了秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)的300个神经元如何彼此连接。近些年,人们也在果蝇(Drosophila)身上研究这一问题。我们几个月前还发布了对人脑样本研究的论文。我们研究了立方毫米级的人类大脑样本,规模比之前的两个数据集都要大。然而,一个立方毫米只是人类大脑的百万分之一,几乎微不足道。这就已经产生了1.4 PB(相当于1400TB)的海量数据。我们目前也在积极研究斑马鱼(zebrafish)的连接组。斑马鱼的神经元数量与果蝇相当,但大脑体积更大,这让研究更具挑战性。技术的进步让我们能够逐步绘制更加复杂的脑神经网络。

肖恩·卡罗尔:我猜不同人的神经连接一定有差异性。那么从线虫神经连接图谱上来看,是否所有线虫的连接组都是完全相同的?

杰夫·利希特曼:这是一个有趣的问题。我们曾在《自然》发表过一篇论文,研究了12只基因完全相同的线虫并比较了它们的神经连接。结果发现,即使这些线虫的基因完全一致,并且几乎没有学习能力,也有大约40%的神经连接是个体特有的,显然这很大程度上是由基因决定的接线图。

▷成年秀丽隐杆线虫(C.elegans)的神经系统、神经解剖学以及神经连接性.Cook,S.J.,Jarrell,T.A.,Brittin,C.A.et al.Whole-animal connectomes of both Caenorhabditis elegans sexes.Nature 571,63–71(2019).https://doi.org/10.1038/s41586-019-1352-7

我们发现了许多看似没有特定目的的有趣变异性。这些变异性很大的连接,通常是一个神经细胞仅与另一个神经细胞形成单一突触的超弱连接。所以这可能是某种背景噪音,或者它确实有其作用——只是某个特定神经细胞是否与另一个神经细胞形成弱连接并不重要,因为这仅仅是背景活动的一部分,可能用于保持细胞的活跃性,但对行为并没有实质性的影响。这与我们最初的预期不同,但事实就是如此.....就像DNA有非编码部分,连接组也有……

功能上最重要的连接往往来自通过多个突触相连的神经细胞,这些连接在每一个个体中都存在。我们在哺乳动物身上也进行了类似研究,观察了肌肉的神经连接,具体是观察小鼠头部后方一块镜像对称的特定肌肉。同样地,每个神经连接图谱都不尽相同。但从规律性的角度来说,就轴突连接的肌纤维数量而言,它们都具有相同的尺寸范围。不过,每个轴突在肌肉中的具体连接位置在不同个体间是有差异的。因此,无论是在线虫还是哺乳动物中,这个系统都呈现出一种自组织的工作方式。但仍有一部分是由偶然性决定的,或者说是由那些对生存并非至关重要的因素决定的——如果这些因素真的很重要,它们就会受到严格限制——正是这些因素导致了可变性的产生。

肖恩·卡罗尔:那么,假设我们已经绘制了果蝇的完整连接组,这是否意味着我们真正理解了果蝇的行为?我们能不能用计算机模拟果蝇的大脑,并准确预测它的行为?

杰夫·利希特曼:理想情况下,我们希望能够创建一个果蝇的“数字孪生”(digital twin)模型。通过给数字果蝇输入虚拟感官产生真实的运动反应。但现实情况要复杂得多。突触的强度、神经元的非线性响应,以及不同输入信号的时间同步等因素,都会影响大脑的功能。

连接组只告诉我们“信息可能传递到哪里”,但它不能直接告诉我们“信息实际如何传递”。换句话说,它像是一个电路图,并不能完全解释大脑的运行机制。

五、大脑的不可压缩性与意识的语言陷阱

肖恩·卡罗尔:神经连接图能帮助我们预测神经元的活动吗?

杰夫·利希特曼:我认为我们最终希望能够观察到某种感觉输入的物理实现方式及其作用。然而,这项研究可能不会直接从人脑中的“詹妮弗·安妮斯顿神经元”开始,我认为这很可能会先从线虫、鱼类和果蝇开始,然后我们希望能进展到小鼠。

神经连接图的复杂性超乎想象。你可能会希望找到一个简单的回路来解释特定的行为,就像卡哈尔的神经示意图看上去那样清晰。但现实是,同一组神经元往往参与数百万个不同的回路,它们相互交错,使得整个系统几乎无法用单一的逻辑来解构。

肖恩·卡罗尔:这让我想到信息压缩。我们的大脑一定程度上会对信息进行简化,比如,我们会用“这个人脾气暴躁”或“那个人温和友善”这样的归纳来快速预测他人的行为。但相比于大脑内部的860亿个神经元,这些概括仍然是极端的简化。

杰夫·利希特曼:是的,这正是人类认知的方式——不断压缩信息,以求在纷繁复杂的世界中找到秩序。但或许,某些事物本身就是不可简化的,比如大脑。如果有更简单的方法来组织信息,演化早就会让它变得更简单,而不是维持如此惊人的复杂性。

肖恩·卡罗尔:这给在计算机中模拟人脑的想法泼了一盆冷水,对吧?

杰夫·利希特曼:是的,即使在计算机中模拟只有300个神经细胞的蠕虫也是一项挑战。正如我所说,我们目前能做到的可能只是完整地描述大脑的结构,但这与能够预测其行为或完全理解它是两回事。没有人能够掌握如此庞大的信息量。就像你问“你了解纽约吗?”这听起来是个愚蠢的问题,因为纽约有太多事情在同时发生,复杂度极高。而大脑的复杂性远超纽约市,如果连纽约都无法彻底了解,那理解大脑就更不可能了。

肖恩·卡罗尔:接下来让我们深入讨论这个问题:什么是可以理解的,什么是不能理解的。在研究神经连接图的过程中是否有希望发现某些组织原则?这些连接并非是随机的吧?

杰夫·利希特曼:我个人认为,神经连接中可能存在某些固定的连接模式,这些模式最终会有所帮助。但类似于基因组的研究——我们拥有许多基因,每个基因都是独特的,因为它们是为了特定功能而进化出来的。在大脑中,我们的记忆同样是独一无二的,源于个体独特的经历。我不确定是否有一种方法可以将这些信息进行压缩。也许最终我们能理解经验如何塑造兼容它的神经连接图,并用这些信息建立更广泛的理论模型,但目前我们距离真正深入理解这一点还非常遥远。

这是一个真正棘手的问题,我也经常思考类似的难题。尽管人类已经思考了这些问题很长时间,但我们甚至还没有迈出第一步。一个关键问题是,如何将一次经历转化为类似反射的东西?反射是通过遗传机制建立的神经连接而形成的,比如某些动物天生就会筑巢,或者能辨认出同类的叫声。这种经验如何塑造神经连接的过程仍然是一个未解之谜。

我不理解这是如何实现的,但至少我们可以想象从基因到神经系统的各种通路。但是,如何将一个经历转化为一个稳定的、习得的专属连接图呢?它包含了只有你经历过的事实或记忆,这确实是一个非常难解的问题。

▷图源:Ernst Mach

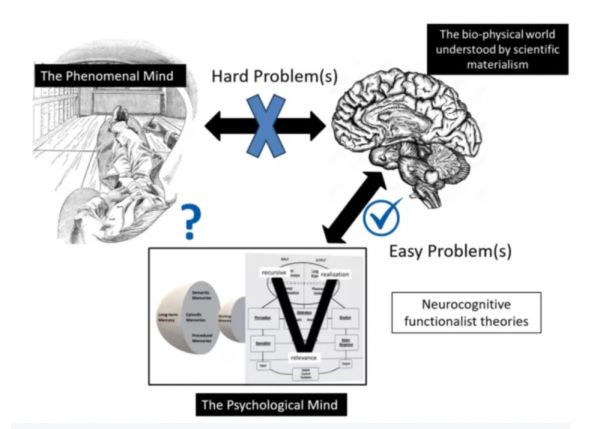

肖恩·卡罗尔:这已经触及了哲学家所谓的“意识的难题”(Hard Problem of Consciousness)。

杰夫·利希特曼:毫无疑问,意识确实难解。我常常觉得,人们所说的“意识”到底指的是什么,其实并不那么清晰。作为一个更倾向于科学而非哲学的人,我想抛出一个问题:如果一个生命体能感知环境,并对外界刺激做出反应,那么,它算是有意识的吗?那如果这算是有意识的话,那每个细胞都是有意识的。

如果我们承认单个细胞的感知能力是一种“意识”,那么当我们谈论“意识”时,究竟在谈论什么?有些人认为,意识是一种“语言化的自我描述”——如果是这样,那当然只有人类才具备意识,因为只有人类拥有复杂的语言。但当我看着我的狗渴望地盯着门,它无声地传递着自己想要出门的愿望,我几乎能感受到它的“自我觉知”。同样,如果你用光加热载玻片上的变形虫,它们会避开温度升高的区域——它知道自己在做什么,它是有意识的吗?所以,我并不确定“意识”到底意味着什么,也不太明白为什么哲学家会认为这是一个“重大而深刻的难题”。

在我看来,每个生命体或许都拥有某种程度的意识。当然,哲学家可能会反驳:“你不理解什么是意识。”但当我们从人类的思维拓展到更广阔的生物世界时,意识的边界就变得模糊起来。

肖恩·卡罗尔:确实,这里存在一个渐进的过程。哲学界中“意识的难题”这个说法其实带有一点戏谑的意味,它是与“意识的简单问题”相对提出的。所谓“简单问题”,指的是感官输入如何导致运动反应、如何生成行为模式,而“困难问题”则是我们如何获得主观体验?比如,为什么“看到红色”或“品尝辣味”会产生某种特定的感受?讽刺的是,被称为“简单问题”的部分,已经足够让神经科学家绞尽脑汁,而“困难问题”则几乎是一座不可逾越的大山。

杰夫·利希特曼:我认为问题之一是语言陷阱。人类习惯于用语言建构世界,但有时候,我们讨论的难题并非源于现实,而是源于语言自身的局限。大脑在语言出现之前就已经存在了,它们并不在乎语言。所以我对很多基于语言的论证并不感冒,因为在某些情况下,这些论证是自相矛盾的,会产生悖论。

举个例子,关于光子的本质,人们曾经争论不休:它究竟是粒子,还是波?这似乎是个根本性的矛盾,仿佛光子本身也在挣扎着决定自己的身份。然而,真相或许是——光子根本不在乎。它既不是粒子,也不是波,而是某种超越人类二元分类的存在。问题的症结并不在于光子本身,而在于我们的语言和思维框架。

六、大脑连接图的应用和潜力

肖恩·卡罗尔:你对这个研究领域在未来10年、50年后的发展有什么看法?有哪些重要的突破是我们应该关注的?

杰夫·利希特曼:研究大脑连接图很有可能帮助我们深入理解患有各种精神或发育障碍的个体。对于这样的疾病,我们既缺乏有效的治疗手段,也缺乏对病因的深刻认知。比如,精神分裂症和自闭症谱系障碍,这些都不是致命或引起大脑退行,但患者的大脑认知方式与普通人存在显著差异。这让人不禁怀疑,是否某种“错误的连接”导致了这些认知方式的不同。但到底是哪种错误?现在我们还一无所知。

那我们如何才能找到答案?这就需要研究大脑的连接组学。或许,通过研究动物模型中的类似疾病,我们能够获得有价值的信息。此外,像之前在癫痫患者手术过程中获取人脑样本的研究方式,也许可以为我们提供有关异常大脑结构的新见解。要找到治愈的方法,第一步就是要搞清楚问题的本质。而在医学领域,判断“问题所在”并不是仅仅观察外部症状,而是要深入了解疾病背后的生化机制或细胞异常。病理学正是研究疾病组织异常的学科,而对于大多数认知障碍相关的脑疾病,我们尚未建立起类似的病理研究体系。如果能够通过连接组学研究大脑的异常结构,这可能会彻底改变我们对这些疾病的理解。我认为,这将是一种革命性的思考方式。

编译后记

脑连接组研究无疑是揭示大脑奥秘的重要里程碑,它为我们理解思维,认知,甚至是意识提供了前所未有的细节。正如人类基因组揭示了生命的密码,连接组正在描绘心智的蓝图。然而,一张地图虽能指引方向,却并非旅程本身;连接组的结构虽复杂精妙,却未必能完整还原思维的流动与深度。

尽管连接组学带来了划时代的突破,我们仍需警惕其局限性。首先,当前的研究往往聚焦于静态结构,而忽略了大脑的动态变化与个体差异。神经网络并非一成不变的电路,而是在经验,环境与学习中塑造和重构的。其次,将心智归结为神经连接模式,可能导致还原论的陷阱,使我们误以为只要解构了连接组,就能彻底理解意识与思维,而忽略了认知、情感乃至社会文化等更高层次的影响。

从哲学的角度来看,连接组研究试图以科学的方式揭示“自我”与“意识”的本质,但这是否意味着我们真的能用神经网络图谱解释主观体验?连接组或许能回答“我们如何思考”,但能否回答“为何思考”这一更深层的问题?这提醒我们,在追求科学解析的同时,也应保持哲学的反思——连接组并非终点,而是通往更深层次理解的桥梁。

为了阅读体验,本文对听稿进行了适当的编辑。

原对话指路:

https://www.preposterousuniverse.com/podcast/2024/12/09/298-jeff-lichtman-on-the-wiring-diagram-of-the-brain/

相关推荐

存储一个人脑,耗尽地球所有硬盘都不够……

固态硬盘存储数据安全吗?2023年SSD和机械硬盘哪个更适合装机?

固态硬盘存储数据安全吗?浅谈SSD和HDD区别

固态硬盘SSD疯狂涨价,这些年国产存储到底如何?

如果地球上的所有电子都凭空消失,会发生什么?

一个硬盘两万五,人人影视的另类求生

万物皆硬盘!一只“兔子”实证DNA存储无所不在

130TB 铠侠固态硬盘“上天”,用于国际空间站存储扩容

为什么我推荐你买大容量固态硬盘?好处超过你的想象

《黑客帝国》重现!人脑植入机器人,秒速获取知识

网址: 存储一个人脑,耗尽地球所有硬盘都不够…… http://www.xishuta.com/newsview133093.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95189

- 2人类唯一的出路:变成人工智能 20955

- 3报告:抖音海外版下载量突破1 20863

- 4移动办公如何高效?谷歌研究了 20120

- 5人类唯一的出路: 变成人工智 20111

- 62023年起,银行存取款迎来 10313

- 7网传比亚迪一员工泄露华为机密 8466

- 8五一来了,大数据杀熟又想来, 8395

- 9滴滴出行被投诉价格操纵,网约 8017

- 10顶风作案?金山WPS被指套娃 7219