我们如何能够“举一反三”?

本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),作者:物离,题图来自:电影《心灵捕手》

经验能否抽象

在新型冠状病毒肆虐全球之际,不少人都宅在家里很久了。除了看着体重秤上日渐增加的数字外,对吃抱有执念的你一定也开始尝试学习自己制作美食。

学做菜似乎并不是一件容易的事儿。由于食材千变万化,每种食材的处理方式也各不相同;烹饪方式中西结合,煎、炸、蒸、煮、烤也要灵活选择;偏好的口味也因人而异,香辣、椒麻、糖醋、咸鲜不一而足。

学习每一道菜的制作方式似乎很难,但是我们做几道菜后就能够学到制作美食的最一般规律:那就是无论做什么菜,我们都要经历处理食材、下锅烹饪、调味上色、起锅装盘这么几步。正因为如此,我们才能自信满满地对以前从未踏入过厨房的自己宣称:“看,我学会了做菜。”

我们经历过什么、做过什么,这些都会被大脑的记忆系统记录下来。并且这类记录日常生活中某种特定事件的“经验性”记忆,和“中国的首都是北京”这类“知识性”记忆是不一样的。后者由于和事实相关,我们常常将其命名为语义记忆(Semantic Memory)。

而开始提到的这种日常经验式的记忆,则由图尔文(Tulving)在1972年命名为情景记忆(Episodic Memory)。这种情景记忆是对我们日常生活所经历事件的记录,包含了大量时间、空间以及感官信息。已有研究表明,大脑中的海马(hippocampus)神经元能够记录时空和感官的持续变化——海马正是我们得以储存并提取情景记忆的关键。

但是问题来了,我们总是要面对我们从未见过的全新情况。正如我们学习做菜一样,即使我们学会了爸爸的所有拿手菜,但是时不时还是会遇上全新的、我们从未接触过的菜肴。要学会做菜,实际上就是一个“举一反三”的过程——我们必然要从过去的经历中总结出一般的抽象规律来应对崭新的情况。而我们可以将这种抽象规律,视作一个个离散的经验单元。

那么,大脑的神经系统是如何编码这种离散的经验单元,及其之间的抽象关系的呢?最近一篇发表在《自然-神经科学》上的研究就探讨了这个问题。

- Neuroscience News -

在这项研究中,曾获诺贝尔奖的利根川(Tonegawa)的研究团队发现,在小鼠的海马中,有一种特殊的神经元活动,能够将事件表征为离散经验单元的组合。简单来说,小鼠的海马可以将生活经历整理成离散的事件单元,就好像我们能把做菜相关经验分解成洗、切、烹、调,再根据实际情况来组合。

这说明,在忽略小鼠在各种同类事件中体验到的连续时空变化和不同感官刺激的前提下,这类事件仍然能够由一种离散的经验单元间稳定、有序的抽象关系所定义。研究者进一步指出,小鼠能够将这些经验单元的神经表征推广到同类任务中,并且他们还证明了这种神经活动能够和连续的空间活动在同一细胞中各自独立地表达。

现在,我们不妨代入实验中小鼠的视角,来看看研究者们是如何得出这一系列结论的。

小鼠们的自述

我是M1,是一只出生在实验室的小白鼠,我和我的兄弟姐妹从出生开始就与两脚兽为伴。今天我们成熟了,两脚兽们似乎要带我们去做一些有意思的事情。我们被带到了一条正方形的跑道上,两脚兽们训练着我们在跑道上奔跑,这对聪明的我们并不是什么难事儿。在我们会跑步之后,一只两脚兽给我们带上了一个头盔,这个头盔不重,就像长在我们头上一样,并不影响我们在跑道上奔跑。

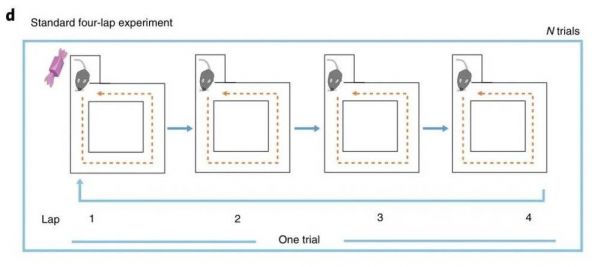

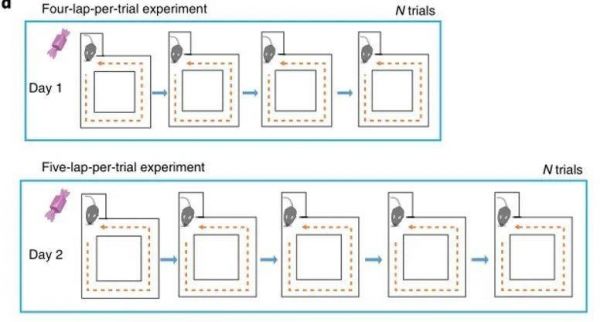

据说,这个头盔能监控并记录到我们跑步时海马神经元的反应,可真够神奇。不过我管不了这些,我只需要在跑道上奔跑就行了,因为我每在跑道上跑完四圈,我就能获得一次食物的奖励,第一圈时有奖励,后面三圈没有,等再跑一圈就又有奖励了。其实我一开始也是不知道的,所以我每跑完一圈都会去给奖励的地方等着,直到我发现了这个规律——每跑四圈就有一个奖励,要获得奖励必须经历四次独立的事件单元:第一圈、第二圈、第三圈和第四圈。

两脚兽在观察我跑圈时的海马神经元反应,他们好像特别兴奋,因为他们发现我的海马CA1区的神经元除了对我跑到了特定位置敏感之外,似乎对我跑的圈数也很关心。第一个结论已经有其他两脚兽发现了(参见“大脑中的GPS”相关研究,John O’Keefe、May-Britt Moser和 Edvard I. Moser因为发现大脑中负责定位的细胞而获得2014年诺贝尔生理学或医学奖),而第二个结论中,这个对圈数敏感的神经活动模式,则是第一次被发现。他们还把这种神经活动模式称作特定事件发放率重映射(event-specific rate remapping, ESR)。

M1—Sun, C., Yang, W., Martin, J., Tonegawa, S. (2020). Hippocampal neurons represent events as transferable units of experience. Nat Neurosci 23, 651–663.

我是M2,昨天有一批我的同伴被带走了,他们回来时两脚兽带着它们说做了很有趣的游戏,还有奖励的食物吃,我知道今天轮到我了。听说两脚兽们昨天发现了特殊的ESR活动模式,今天他们想证明点新东西。因为昨天虽然从M1那里证明了ESR是和我们所处位置不一样的一种神经活动,但是这种活动是否和空间完全无关,只和事件相关呢?两脚兽的想法我当然不懂,不过我也很快适应了带着头盔在正方形跑道中跑步,但接下来的事情和我昨天听说的有些不同。

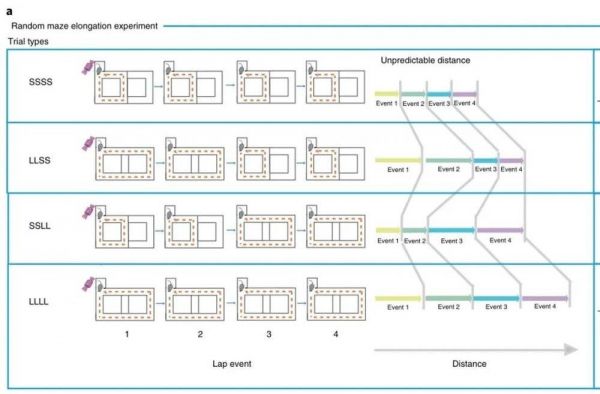

在我获得第一次奖励之后,我发现跑道不再是固定不变的正方形,而是正方形短(S)跑道和将边长延长后的长方形长(L)跑道的随机组合,这样的话我的空间定位系统就很难帮我预测我接下来要跑的是短跑道还是长跑道。尽管如此,我还是能够意识到,不管是长跑道还是短跑道,只要我在获得奖励后再跑完四圈就能再次获得奖励。

两脚兽们看着我们的海马神经元反应若有所思,他们发现在空间变化预测失效后,仍然有相当数量的细胞保持了ESR反应,这似乎说明我们确实是把“跑一圈”当作了与空间感知独立的经验单元。

M2—Sun, C., Yang, W., Martin, J., Tonegawa, S. (2020). Hippocampal neurons represent events as transferable units of experience. Nat Neurosci 23, 651–663.

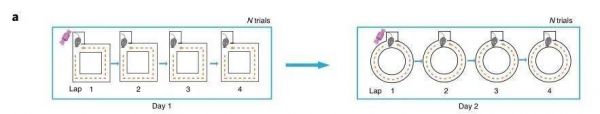

我是M3,今天两脚兽们又来了,错过了前两次游戏的我被选中了。今天的游戏和我听到前辈们说的又不一样。刚开始,我还是带着头盔在正方形跑道中跑步,在我完全掌握获得食物奖励的规律后,两脚兽们把我带到了一组新的跑道上。这次跑道从正方形变成了圆形,我有些无所适从,但还是很想获得奖励。于是在这个陌生的环境中,我尝试用正方形跑道中学到的规律来应对现在的圆形跑道,同样跑了四圈后,在奖励处等待奖励。幸运的是,奖励真的出现了!两脚兽们看着头盔中记录到的神经元活动再次欢呼雀跃,原来这种ESR活动模式能够迁移到陌生的情景中!

M3—Sun, C., Yang, W., Martin, J., Tonegawa, S. (2020). Hippocampal neurons represent events as transferable units of experience. Nat Neurosci 23, 651–663.

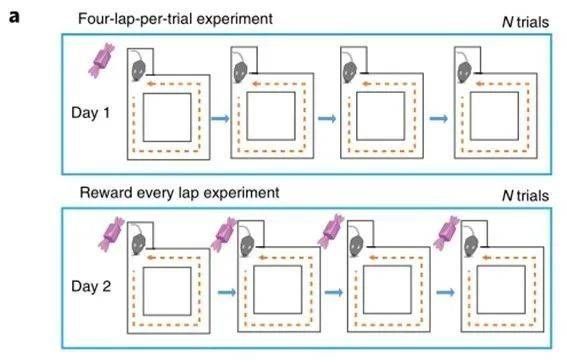

我是M4和我的弟弟M5,听说今天又有新的游戏了,我们兄弟俩很主动地跟着两脚兽们来到了那个空旷的广场。今天一开始我们进行的仍是那个老生常谈的游戏——戴着头盔在正方形跑道上跑步,每跑四圈就能获得奖励。在随后的游戏中,我们被分成了两组。我继续在正方形的跑道上跑步,但是这次我运气比较好,在我跑的第二圈、第三圈和第四圈都和第一圈一样获得了食物的奖励,接下来的每一圈也都有食物奖励——我马上把一开始学到的“四圈一奖”规则忘掉了。我的弟弟M5好像没我这么好运。

听说,他按照一开始学到的规律跑完四圈后没有获得应有的奖励,而是最后又多跑了一圈才得到了奖励。他在后面的游戏中很困惑,不知道应该怎么办,以至于到最后分不清自己跑的到底是第几圈。两脚兽们看着这个结果很是满意,总结道,一旦把标准任务中每一圈作为经验单元间的序列关系打破了,对在正方形内跑四圈就能够获得奖励这一事件的ESR反应也就消退了很多。这说明ESR的反应其实是对组成一个完整事件的经验单元及其之间的序列关系的表征。

M4、M5—Sun, C., Yang, W., Martin, J., Tonegawa, S. (2020). Hippocampal neurons represent events as transferable units of experience. Nat Neurosci 23, 651–663.

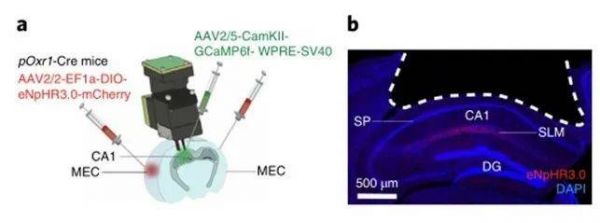

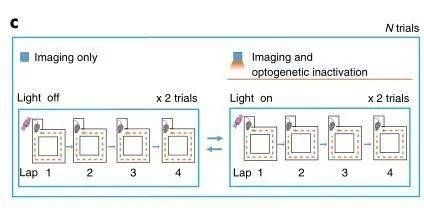

我是M6,这个游戏仍在继续着。听之前玩完游戏的M2和M3回来说,陪它们玩游戏的两脚兽通过改变跑道的长度和形状,发现在它们海马CA1区的神经元中ESR活动和空间相关的活动互不相关。但是现在两脚兽们还想进一步找到这两者在神经元中各自独立的直接证据,便把我带到了今天的游戏中。

在这个游戏里,我除了被戴上了头盔,还被注射了奇怪的药剂。据说这种药剂能够作用于我们海马CA1区域中的内侧内嗅皮质(MEC)轴突末端,通过光控的方式操纵着来自MEC输入信息的表达。由于之前有其他两脚兽们证明了海马的MEC输入与感觉经验的顺序组织有关,所以当这种输入被阻断时我们海马CA1区的神经元反应也许会受到影响。我被安排在光照(MEC失活)和没有光照(MEC未失活)两种不同的条件下交替跑圈。由于注射了药剂,我的脑袋变得昏昏沉沉,特别是在光照条件下,对自己跑了几圈没什么概念,但是尽管如此我却还是能够辨明方向,不至于迷路。

两脚兽们看到我的海马CA1区的神经元活动很是高兴——在来自MEC上游的信息被阻断后,我的海马CA1区细胞的空间相关的神经活动并未受到影响,但ESR的活动却发生了很大改变。这个结果正意味着ESR活动和空间相关活动在同一细胞中同时进行着,但彼此之间相互独立,各自表征。

M6—Sun, C., Yang, W., Martin, J., Tonegawa, S. (2020). Hippocampal neurons represent events as transferable units of experience. Nat Neurosci 23, 651–663.

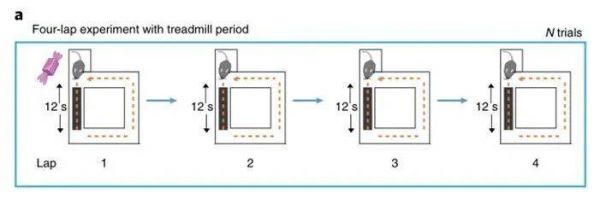

我是M7,听说今天两脚兽们的工作已经步入尾声,我很幸运地被选中来体验今天最后的游戏。在这个最后的游戏中,我仍然需要带着头盔在正方形的跑道中跑步。但今天的跑道非常特殊,两脚兽们竟然在正方形的第一个边上,放置了一架跑步机。这让我在这条边上花了更多的时间,以至于每一圈的绝大部分时间都浪费在了那条传送带上。

两脚兽的想法总是令我困惑,不过又何必想这么多,因为我依旧知道不管我在同一个地点要打转多久,只要跑完四圈就能获得奖励。之后我才发现,在这种特殊的跑道上,我也赶上了那种每跑一圈就有奖励的好事儿。因此,我之前学到的经验也不再起作用。两脚兽们看着我在传送带上奔跑时的海马神经元活动,满意地笑了。

在这种情况下,经验产生的过程中,主要变化并不是空间变化,因为在那么长的一段时间内,我们所处的空间位置几乎没变,但仍有20%左右的ESR活动模式被保留。与之相比,在每圈都给予奖励后,这个数值下降到了6%。这说明,海马细胞的神经活动对经验的追踪以一种联合的方式发生,这种方式包括特定于事件本身的表征和追踪连续变化的表征,即使这种连续的经验变化在本质上是非空间的。

M7—Sun, C., Yang, W., Martin, J., Tonegawa, S. (2020). Hippocampal neurons represent events as transferable units of experience. Nat Neurosci 23, 651–663.

记忆、抽象,和演化史的波澜

尽管小鼠在自然状态下的活动不像游戏里这般严格操纵,但是通过小鼠们的“自述”,我们不难发现,小鼠也许能够把同类事件中既定的不变规则抽象出来,并且能够将这种规则用于新的环境。这和我们人类学习过程中举一反三的能力很相似。在面对全新的情景时,过去经验中的经验单元及其之间的关系,就由海马CA1区神经元的ESR活动表达了出来。或许正是借助了这种抽象的“经验性”知识,我们才能够举一反三地解决那些我们从未经历过、但又似曾相识的问题。

当我们进一步去思考这个问题的时候,仿佛能窥见些许生命演化的秘密。当生命最早出现在这个蓝星上的时候,还是以单细胞或者聚合细胞的形式存在,它们演化出了各种形态以适应各种环境。但是这些生命很脆弱,一旦遭遇了从未遇到过的全新境况,就只有那些能适应当前新环境的个体能够存活,而此时生命演化的代价是生命本身。

后来,随着神经元和神经网络的演化,每当一种新环境出现,神经网络便对新环境中的事件信息进行特定编码,同时还能从以往事件经验的神经表征中,对当前环境中应采取的反应模式进行预测,从而在最大程度上对当前的情况做出恰当的反应。当我们积累的抽象经验越来越多,复杂的神经网络能够建立的预测模型也愈发精细,而这样一个精细的模型也能够被用于更加复杂的问题。

小鼠在跑圈时独特的ESR活动,和我们在学习做菜时的举一反三,其实都是抽象分别在神经层面和行为层面的表现形式。从传统计算机遍历检索式的智能,到现在基于神经网络学习的人工智能,再到真正生物大脑所表现出的智能,我们不难发现,当智能程度越来越高的时候,抽象思维也在其中扮演着越来越重要的角色。也许我们很难体会到,但抽象的能力可能正是智能的最伟大成就之一。

或许正是有了能够从众多的具体事物中抽取共同的、本质的属性,同时舍弃个别的、非本质的属性的能力,我们才能发展出概念系统,用抽象的语言文字符号进行交流和记录。而或许正是通过抽象思维,我们才能去思考公平、道德这样的非实体对象,从而为建立起伟大的社会文明提供了信念基础。从小鼠跑圈时的大脑神经活动到生命演化、文明建立的奥秘,这其中蕴含的是伟大的历史波澜。

参考文献

Tulving, E. (1983). Elements of episodic memory. Oxford University Press.

O’Keefe, J. & Dostrovsky, J. (1971). The hippocampus as a spatial map. Preliminary evidence from unit activity in the freely‐moving rat. Brain Research 34, 171-175.

O’Keefe, J. (1976). Place units in the hippocampus of the freely moving rat. Experimental Neurology 51, 78-109.

Fyhn, M., Molden, S., Witter, M.P., Moser, E.I. & Moser, M.B. (2004) Spatial representation in the entorhinal cortex. Science 305, 1258-1264.

Hafting, T., Fyhn, M., Molden, S., Moser, M.B. & Moser, E.I. (2005). Microstructure of spatial map in the entorhinal cortex. Nature 436, 801-806.

Sun, C., Yang, W., Martin, J., Tonegawa, S. (2020). Hippocampal neurons represent events as transferable units of experience. Nat Neurosci 23, 651–663.

本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),作者:物离

相关推荐

我们如何能够“举一反三”?

天使投资人如何估一家创业公司?

疫情当前,我们如何迎难而上?

早期创业者必知:天使投资人如何评估你的公司?

人工智能与人类博弈的时代到来之前,我们需要什么样的人才?

化身“监工”的AI,我们该如何相处?

科学思维如何从小培养?「知路研修」尝试将“剑桥”的方法本土化丨36氪创新教育系列

AI也有偏见,我们该如何信任它们?

我们应该如何看手机的跑分?

后疫情时代,我们该如何开展“智能投资”?

网址: 我们如何能够“举一反三”? http://www.xishuta.com/newsview26725.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95233

- 2人类唯一的出路:变成人工智能 21212

- 3报告:抖音海外版下载量突破1 21183

- 4移动办公如何高效?谷歌研究了 20367

- 5人类唯一的出路: 变成人工智 20366

- 62023年起,银行存取款迎来 10342

- 7五一来了,大数据杀熟又想来, 8621

- 8网传比亚迪一员工泄露华为机密 8512

- 9滴滴出行被投诉价格操纵,网约 8242

- 10顶风作案?金山WPS被指套娃 7234